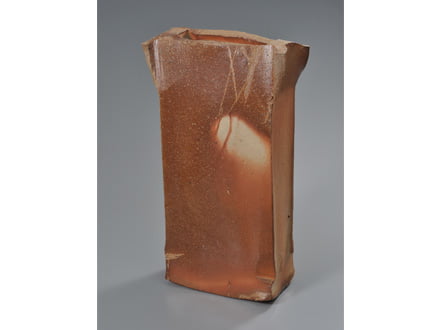

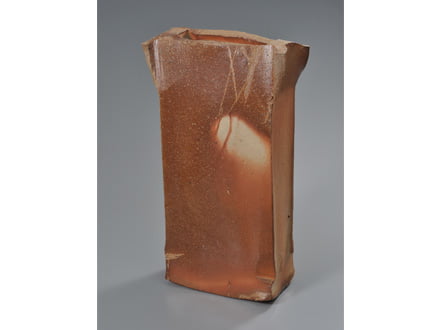

備前角花生

伊勢崎淳

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 備前角花生 伊勢崎淳

備前角花生伊勢崎淳

- びぜんかくはないけ

- 縦115mm 横210mm 高450mm

- 平成時代

花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。

コレクション

-

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。 -

次郎座衛門人形じろうざえもんにんぎょう 男雛:縦230mm 横400mm 高360mm 女雛:縦270mm 横500mm 高290mm 明治~昭和初期京都の雛屋次郎左衛門が江戸時代中期に考案した雛人形で、平安貴族が描かれた絵巻物を参考に作られた人形です。温かみのある丸顔に引目鉤鼻という顔立ちで、当時の女性が憧れた気品あふれるその姿は、公家や大名家に好まれました。 王朝文化を映し出した男雛の束帯姿と女雛の豪華な十二単衣も見どころです。

次郎座衛門人形じろうざえもんにんぎょう 男雛:縦230mm 横400mm 高360mm 女雛:縦270mm 横500mm 高290mm 明治~昭和初期京都の雛屋次郎左衛門が江戸時代中期に考案した雛人形で、平安貴族が描かれた絵巻物を参考に作られた人形です。温かみのある丸顔に引目鉤鼻という顔立ちで、当時の女性が憧れた気品あふれるその姿は、公家や大名家に好まれました。 王朝文化を映し出した男雛の束帯姿と女雛の豪華な十二単衣も見どころです。 -

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。 -

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。 -

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。 -

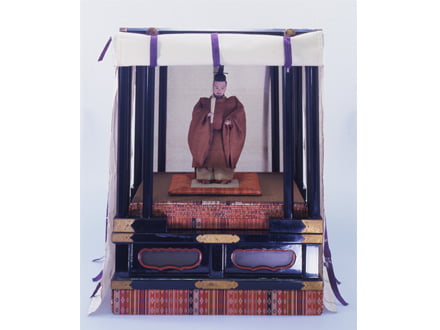

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。 -

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。 -

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。 -

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。 -

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。 -

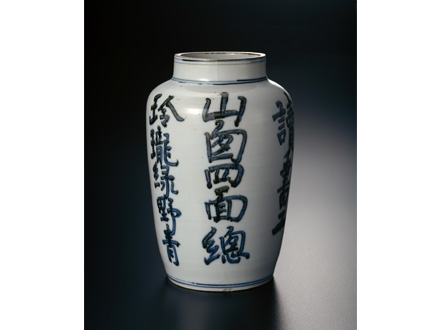

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。 -

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。 -

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。 -

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。 -

青華極彩色萬年亀水瓶せいかごくさいしきまんねんがめすいびょう 縦143mm 横195mm 高150mm 明治〜昭和初期風水において北方を守護する玄武という神獣を思わせる造形。香山の造形力や色彩感覚が前面に押し出された作品です。水瓶として、背中の子亀部分がフタになっており、亀の口より酒や水などが出てくる仕組みになっています。

青華極彩色萬年亀水瓶せいかごくさいしきまんねんがめすいびょう 縦143mm 横195mm 高150mm 明治〜昭和初期風水において北方を守護する玄武という神獣を思わせる造形。香山の造形力や色彩感覚が前面に押し出された作品です。水瓶として、背中の子亀部分がフタになっており、亀の口より酒や水などが出てくる仕組みになっています。