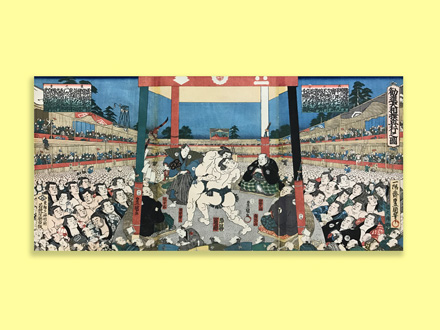

勧進大相撲興行之図

一陽齋豊國(二代目 歌川豊國)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 勧進大相撲興行之図 一陽齋豊國(二代目 歌川豊國)

勧進大相撲興行之図一陽齋豊國(二代目 歌川豊國)

- かんじんおおずもうこうぎょうのず

- 縦370mm 横750mm

- 江戸後期

この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

コレクション

-

伊賀うつし蟹付花瓶いがうつしかにつきかびん 縦232mm 横254mm 高213mm 明治〜昭和初期自然釉として知られる伊賀焼ですが、施釉の技法をとって、素肌の素朴な味わいと淡いグリーン釉のコントラストを作り出しています。口縁を這う蟹には、甲羅や足に施された細部に至る丁寧な筆づかいを見ることができます。

伊賀うつし蟹付花瓶いがうつしかにつきかびん 縦232mm 横254mm 高213mm 明治〜昭和初期自然釉として知られる伊賀焼ですが、施釉の技法をとって、素肌の素朴な味わいと淡いグリーン釉のコントラストを作り出しています。口縁を這う蟹には、甲羅や足に施された細部に至る丁寧な筆づかいを見ることができます。 -

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。 -

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。 -

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。 -

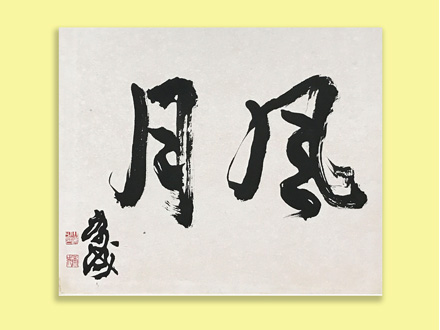

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。 -

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

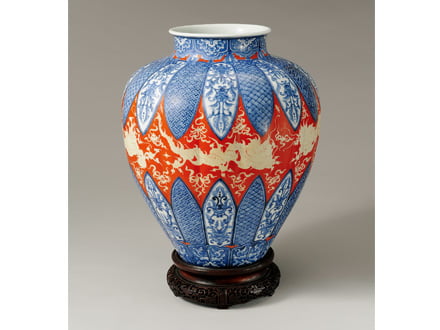

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。 -

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。 -

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。 -

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。 -

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。 -

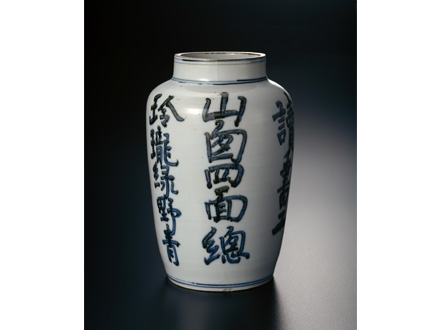

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

水彩「仲よき事は美しき哉」すいさい「なかよきことはうつくしきや」 縦340mm 横290mm 昭和後期実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。

水彩「仲よき事は美しき哉」すいさい「なかよきことはうつくしきや」 縦340mm 横290mm 昭和後期実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。 -

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。