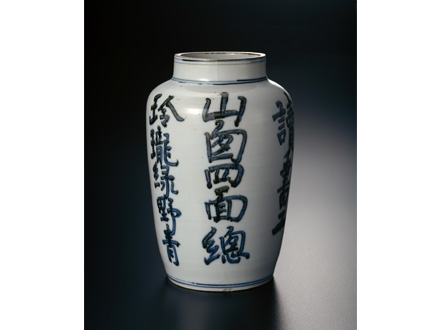

呉須花入

北大路魯山人

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 呉須花入 北大路魯山人

呉須花入北大路魯山人

- ごすはないれ

- 口径210mm 高335mm

- 昭和15年頃

魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。

コレクション

-

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。 -

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。 -

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。 -

備前割山椒径102mm 高77mm 昭和29年頃山椒の実が割れた形は、桃山時代に生まれた茶懐石道具の形です。北鎌倉の備前窯作品で、信楽土を混ぜてあるため、やや白い器胎です。ヘラで鋭く切り込み、頂点を軽く押さえ、備前土の柔らかさを強調しています。料理の盛り姿を器のすき間から覗かせ、食欲をかき立てるデザインとなっています。

備前割山椒径102mm 高77mm 昭和29年頃山椒の実が割れた形は、桃山時代に生まれた茶懐石道具の形です。北鎌倉の備前窯作品で、信楽土を混ぜてあるため、やや白い器胎です。ヘラで鋭く切り込み、頂点を軽く押さえ、備前土の柔らかさを強調しています。料理の盛り姿を器のすき間から覗かせ、食欲をかき立てるデザインとなっています。 -

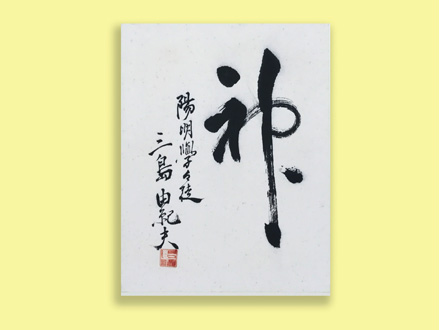

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。 -

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。 -

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

備前茶碗びぜんちゃわん 径135mm 高95mm 昭和時代備前焼の茶碗は肌がざらつき、口触りが悪い、茶筅が痛むなどと酷評されることも多く、数もあまりありません。その分、作家は入念に見込みや口縁を丁寧に磨き込みます。こちらの茶碗は重ねて焼くことで、緋襷の雅な美しさと胡麻の素朴な味わいの両方が楽しめるものとなっています。

備前茶碗びぜんちゃわん 径135mm 高95mm 昭和時代備前焼の茶碗は肌がざらつき、口触りが悪い、茶筅が痛むなどと酷評されることも多く、数もあまりありません。その分、作家は入念に見込みや口縁を丁寧に磨き込みます。こちらの茶碗は重ねて焼くことで、緋襷の雅な美しさと胡麻の素朴な味わいの両方が楽しめるものとなっています。 -

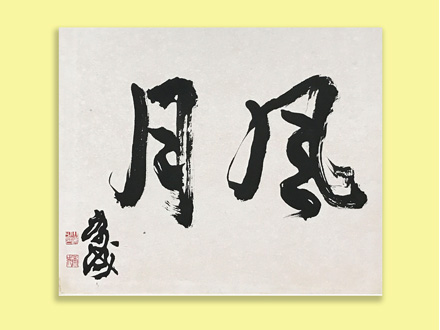

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。 -

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。 -

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。 -

次郎座衛門人形じろうざえもんにんぎょう 男雛:縦230mm 横400mm 高360mm 女雛:縦270mm 横500mm 高290mm 明治~昭和初期京都の雛屋次郎左衛門が江戸時代中期に考案した雛人形で、平安貴族が描かれた絵巻物を参考に作られた人形です。温かみのある丸顔に引目鉤鼻という顔立ちで、当時の女性が憧れた気品あふれるその姿は、公家や大名家に好まれました。 王朝文化を映し出した男雛の束帯姿と女雛の豪華な十二単衣も見どころです。

次郎座衛門人形じろうざえもんにんぎょう 男雛:縦230mm 横400mm 高360mm 女雛:縦270mm 横500mm 高290mm 明治~昭和初期京都の雛屋次郎左衛門が江戸時代中期に考案した雛人形で、平安貴族が描かれた絵巻物を参考に作られた人形です。温かみのある丸顔に引目鉤鼻という顔立ちで、当時の女性が憧れた気品あふれるその姿は、公家や大名家に好まれました。 王朝文化を映し出した男雛の束帯姿と女雛の豪華な十二単衣も見どころです。 -

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。 -

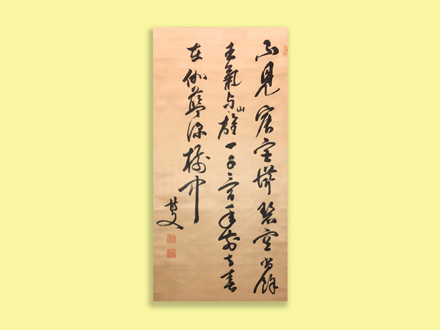

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

法隆寺から眺めた山々の景色と自身の立場を詠んだ漢詩です。