軸紙本「夜桜」

伊東深水

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 軸紙本「夜桜」 伊東深水

軸紙本「夜桜」伊東深水

- じくしほん「よざくら」

- 縦450mm 横410mm

- 昭和時代

「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

夜桜にしとしとと降る雨の情景と切ない女心を詠っています。

コレクション

-

雲錦大鉢うんきんおおばち 口径420mm 高210mm 昭和26年頃春の桜と秋の紅葉を描いた意匠は雲錦と呼ばれ、尾形乾山によって創案されたといわれています。この雲錦鉢は日本陶芸の象徴ともされるモチーフであり、そうした和陶の粋でもある作品を、このような大鉢にのびやかに描き出していることに、何物にもとらわれない魯山人らしさをうかがえます。

雲錦大鉢うんきんおおばち 口径420mm 高210mm 昭和26年頃春の桜と秋の紅葉を描いた意匠は雲錦と呼ばれ、尾形乾山によって創案されたといわれています。この雲錦鉢は日本陶芸の象徴ともされるモチーフであり、そうした和陶の粋でもある作品を、このような大鉢にのびやかに描き出していることに、何物にもとらわれない魯山人らしさをうかがえます。 -

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。 -

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。 -

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。 -

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。 -

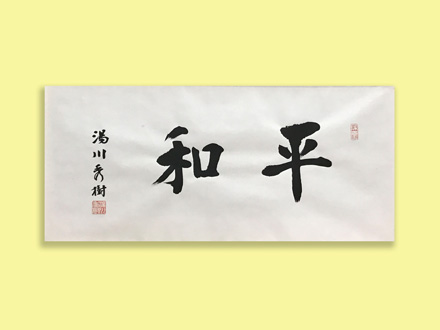

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。 -

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。 -

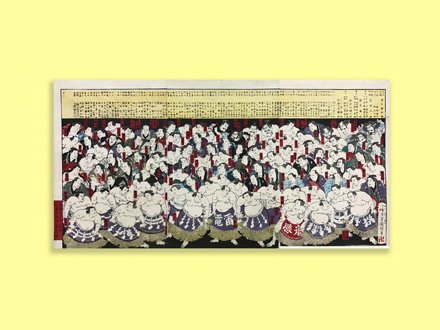

勇力関取鏡ゆうりょくせきとりかがみ 縦370mm 横750mm 江戸後期~明治時代相撲の起源で古事記や日本書紀に登場する野見宿禰と當麻蹶速をはじめ、歴代の横綱や名力士たちが顔を並べています。その中でも史上最強といわれた雷電が中心に立っています。

勇力関取鏡ゆうりょくせきとりかがみ 縦370mm 横750mm 江戸後期~明治時代相撲の起源で古事記や日本書紀に登場する野見宿禰と當麻蹶速をはじめ、歴代の横綱や名力士たちが顔を並べています。その中でも史上最強といわれた雷電が中心に立っています。 -

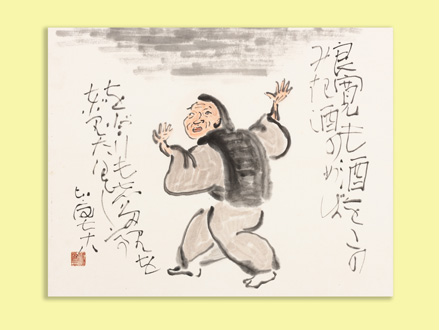

水彩「良寛」すいさい「りょうかん」 縦340mm 横425mm 昭和35年「良寛も 酒をこのみき酒のめば をどりもしたり をどりたくして」

水彩「良寛」すいさい「りょうかん」 縦340mm 横425mm 昭和35年「良寛も 酒をこのみき酒のめば をどりもしたり をどりたくして」

歌人・書家の清水比庵は「今良寛」とも呼ばれており、本人も良寛に対する敬慕の念を強く持っていました。良寛の書体だけでなく、清貧でありながら心豊かな芸境を過ごした生き方に対しても強い憧れをもっていました。 -

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。 -

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

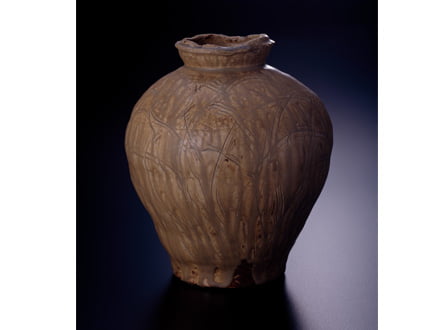

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。 -

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。