武家兜形ボンボニエール

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 武家兜形ボンボニエール

武家兜形ボンボニエール

- ぶけかぶとがたぼんぼにえーる

- 径74mm 高55mm

- 大正15年

スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。

コレクション

-

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。 -

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。 -

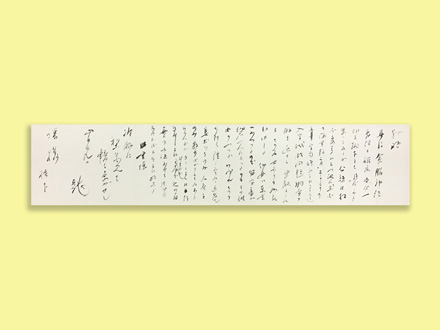

松岡譲宛書簡まつおかゆずるあてしょかん 縦180mm 横830mm 大正10年頃龍之介の友人であり、小説家を志していた松岡譲宛の書簡。後に、夏目漱石の長女である筆子の夫となった人物です。龍之介は体調を崩しながらも、小説への意気込みを綴っています。

松岡譲宛書簡まつおかゆずるあてしょかん 縦180mm 横830mm 大正10年頃龍之介の友人であり、小説家を志していた松岡譲宛の書簡。後に、夏目漱石の長女である筆子の夫となった人物です。龍之介は体調を崩しながらも、小説への意気込みを綴っています。 -

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。 -

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。 -

柏葉筥形ボンボニエールかしわばはこがたぼんぼにえーる 縦60mm 横60mm 高27mm 大正4年大正大礼大餐 第2日の記念品。柏は落葉樹ですが、新芽が出るまで枝から枯れた葉が落下しないことから、後継者に恵まれるとも考えられ、一族繁栄としてその縁起が担がれてきました。

柏葉筥形ボンボニエールかしわばはこがたぼんぼにえーる 縦60mm 横60mm 高27mm 大正4年大正大礼大餐 第2日の記念品。柏は落葉樹ですが、新芽が出るまで枝から枯れた葉が落下しないことから、後継者に恵まれるとも考えられ、一族繁栄としてその縁起が担がれてきました。 -

水彩「仲よき事は美しき哉」すいさい「なかよきことはうつくしきや」 縦340mm 横290mm 昭和後期実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。

水彩「仲よき事は美しき哉」すいさい「なかよきことはうつくしきや」 縦340mm 横290mm 昭和後期実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。 -

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

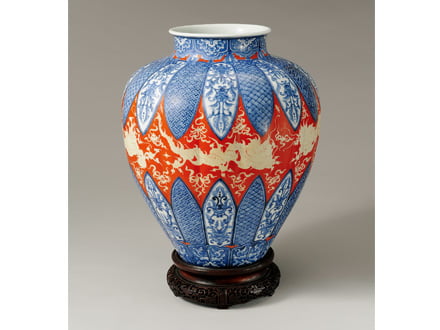

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。 -

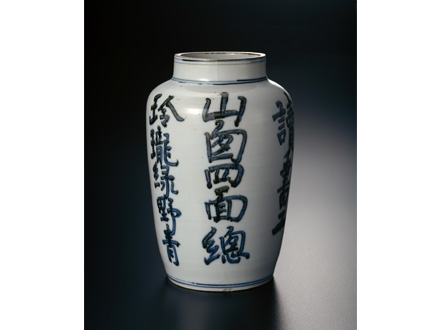

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。 -

御所人形 春駒持ごしょにんぎょう はるこまもち 縦300mm 横330mm 高350mm 江戸時代後期徳川御三卿として知られる、田安徳川家旧蔵品。葵紋付きの紫地の衣装、茶金襴の帯、金箔彩色の春駒など、その一つ一つに入念な仕事が見られます。当時の高貴な稚児の髪型も鑑賞でき、歴史資料としても貴重な作品です。

御所人形 春駒持ごしょにんぎょう はるこまもち 縦300mm 横330mm 高350mm 江戸時代後期徳川御三卿として知られる、田安徳川家旧蔵品。葵紋付きの紫地の衣装、茶金襴の帯、金箔彩色の春駒など、その一つ一つに入念な仕事が見られます。当時の高貴な稚児の髪型も鑑賞でき、歴史資料としても貴重な作品です。 -

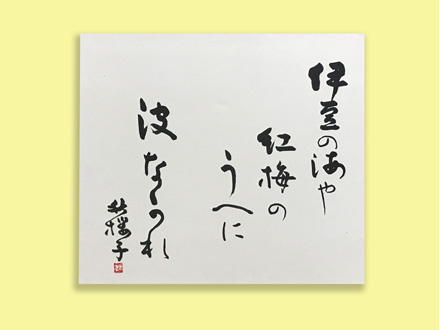

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

秋桜子は高濱虚子に師事し、文芸雑誌「ホトトギス」では新風を吹かせましたが、その後、俳句雑誌「馬酔木」にて言葉豊かな抒情の世界を表現していきました。