六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエール

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエール

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエール

- ろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる

- 縦65mm 横65mm 高21mm

- 大正5年

皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。

コレクション

-

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

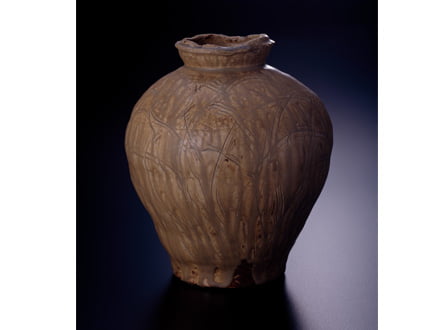

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。 -

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。 -

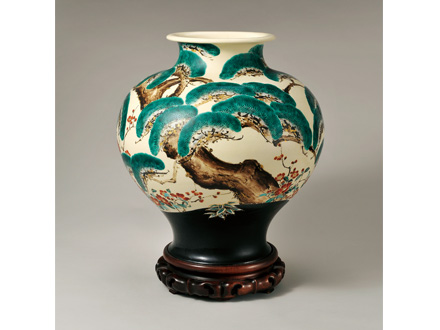

乾山意松竹梅大壷けんざんいしょうちくばいおおつぼ 径420mm 高480mm 明治〜昭和初期尾形乾山の作風をダイナミックな大壷で表現した作品。乾山や光琳などの琳派の絵柄は、対象を抽象的にデフォルメして、ひとつのデザインとするところに特徴があります。これら巨匠たちと同じ京都出身の香山は、琳派のデザインに倣って技を取り込み、その上からさらに自身の工夫を加えて作品に仕上げています。

乾山意松竹梅大壷けんざんいしょうちくばいおおつぼ 径420mm 高480mm 明治〜昭和初期尾形乾山の作風をダイナミックな大壷で表現した作品。乾山や光琳などの琳派の絵柄は、対象を抽象的にデフォルメして、ひとつのデザインとするところに特徴があります。これら巨匠たちと同じ京都出身の香山は、琳派のデザインに倣って技を取り込み、その上からさらに自身の工夫を加えて作品に仕上げています。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

.jpg) 真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。

真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。 -

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。 -

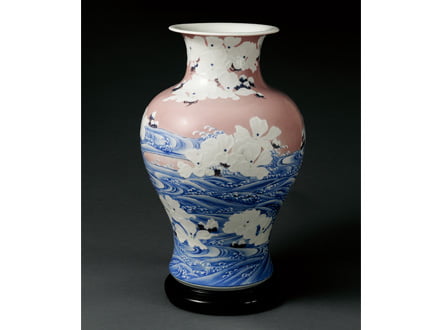

紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶むらさきゆうもりえふようになみおおかびん 径300mm 高443mm 大正時代外国の雰囲気を漂わせながらも、日本らしい波の絵付けが見られる美しい花瓶。同じ焼物の世界で活躍し、帝室技芸員であった伊東陶山による箱書があり、「一生中之傑作」と技術の高さをお墨付きされた作品です。

紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶むらさきゆうもりえふようになみおおかびん 径300mm 高443mm 大正時代外国の雰囲気を漂わせながらも、日本らしい波の絵付けが見られる美しい花瓶。同じ焼物の世界で活躍し、帝室技芸員であった伊東陶山による箱書があり、「一生中之傑作」と技術の高さをお墨付きされた作品です。 -

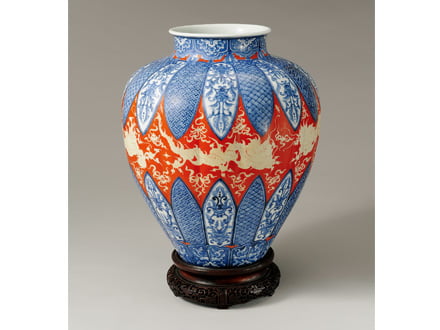

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。 -

明治元勲人形めいじげんくんにんぎょう 奥行120mm 幅245mm 高195mm 明治~昭和初期明治天皇と皇后人形に合わせて制作された幕末の志士です。装束に身をまとったその姿には、厳粛な雰囲気を感じさせます。それぞれの顔立ちを細部に渡って似せ、史実の研究に基づいた人形を得意とする大木平蔵の真骨頂が発揮された作品です。

明治元勲人形めいじげんくんにんぎょう 奥行120mm 幅245mm 高195mm 明治~昭和初期明治天皇と皇后人形に合わせて制作された幕末の志士です。装束に身をまとったその姿には、厳粛な雰囲気を感じさせます。それぞれの顔立ちを細部に渡って似せ、史実の研究に基づいた人形を得意とする大木平蔵の真骨頂が発揮された作品です。 -

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。 -

乾隆釉意水瓶けんりゅうゆういすいびょう 縦110mm 横200mm 高197mm 明治時代乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。

乾隆釉意水瓶けんりゅうゆういすいびょう 縦110mm 横200mm 高197mm 明治時代乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。 -

備前菱口耳付花入びぜんひしくちみみつきはないれ 口径90mm 胴径125mm 高233mm 昭和30年代埴輪のような原始的な雰囲気を持った花器に、焦げ・抜け・桟切が同時に表れた贅沢な景色が楽しめる作品。灰が幾重にも重なり、流れ胡麻となって中心から左に向かって流れる滴も窯変の激しさを物語っています。

備前菱口耳付花入びぜんひしくちみみつきはないれ 口径90mm 胴径125mm 高233mm 昭和30年代埴輪のような原始的な雰囲気を持った花器に、焦げ・抜け・桟切が同時に表れた贅沢な景色が楽しめる作品。灰が幾重にも重なり、流れ胡麻となって中心から左に向かって流れる滴も窯変の激しさを物語っています。 -

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。 -

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。