御所人形 力丸

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 御所人形 力丸

御所人形 力丸

- ごしょにんぎょう りきまる

- 縦290mm 横390mm 高310mm

- 江戸時代後期

紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。

コレクション

-

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。 -

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。 -

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。 -

.jpg) 真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。

真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。 -

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。 -

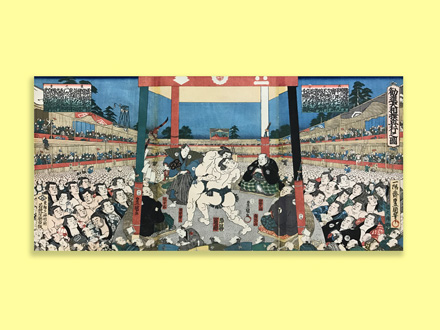

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。 -

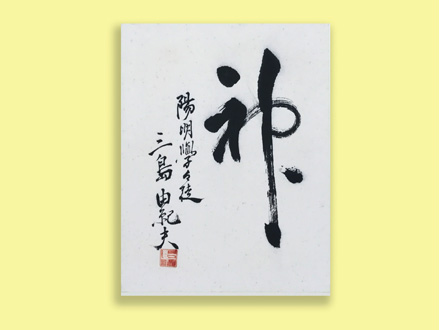

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。 -

青海色釉彫刻海老図花瓶あおうみしきゆうちょうこくえびずかびん 径288mm 高271mm 昭和10年代伊勢海老の部分に素地を盛って彫りを施した花瓶。二代宮川香山の遺作となる作品で、背景の釉下彩と伊勢海老の立体的な彫りが融合した興味深い作品です。恐らく初代宮川香山の「蟹彫刻真葛窯変壷花活」を意識して作られているのではないでしょうか。殻の固くてトゲが密集した部分に目が留まります。青海色釉という名称どおり、海の底の静かな情景を思わせます。

青海色釉彫刻海老図花瓶あおうみしきゆうちょうこくえびずかびん 径288mm 高271mm 昭和10年代伊勢海老の部分に素地を盛って彫りを施した花瓶。二代宮川香山の遺作となる作品で、背景の釉下彩と伊勢海老の立体的な彫りが融合した興味深い作品です。恐らく初代宮川香山の「蟹彫刻真葛窯変壷花活」を意識して作られているのではないでしょうか。殻の固くてトゲが密集した部分に目が留まります。青海色釉という名称どおり、海の底の静かな情景を思わせます。 -

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。 -

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。 -

備前擂座花器びぜんるいざかき 径330mm 高275mm 昭和50年代銅が張り、上部に胡麻が流れた壷は、「壷の雄」という異名を持った雄の作品の中でも代名詞といわれる作品です。厚い器壁に、ずっしりとした重厚感。これに対比させたかのような耳が愛嬌を醸し出しています。韓国国立現代美術館に出品された作品。

備前擂座花器びぜんるいざかき 径330mm 高275mm 昭和50年代銅が張り、上部に胡麻が流れた壷は、「壷の雄」という異名を持った雄の作品の中でも代名詞といわれる作品です。厚い器壁に、ずっしりとした重厚感。これに対比させたかのような耳が愛嬌を醸し出しています。韓国国立現代美術館に出品された作品。 -

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。 -

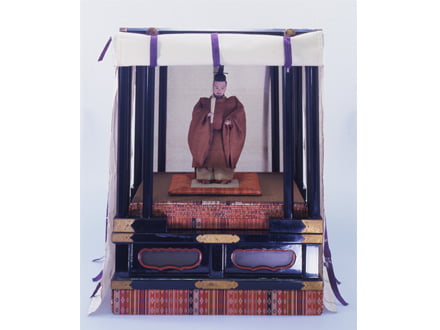

能人形「住吉詣」光源氏のうにんぎょう「すみよしもうで」ひかるげんじ 縦520mm 横810mm 高720mm 江戸時代後期柳営伝来、つまり幕府旧蔵として伝わる人形です。能楽を題材にした「能人形」と言われるものです。御所人形の中でも特に入念な作風を示し、制作された当時から大変珍重された人形です。御所人形の中では最も大型で、そのうえ衣裳は本格的な能衣装を着用しています。葵の葉をデザインとしてあしらわれています。

能人形「住吉詣」光源氏のうにんぎょう「すみよしもうで」ひかるげんじ 縦520mm 横810mm 高720mm 江戸時代後期柳営伝来、つまり幕府旧蔵として伝わる人形です。能楽を題材にした「能人形」と言われるものです。御所人形の中でも特に入念な作風を示し、制作された当時から大変珍重された人形です。御所人形の中では最も大型で、そのうえ衣裳は本格的な能衣装を着用しています。葵の葉をデザインとしてあしらわれています。 -

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。