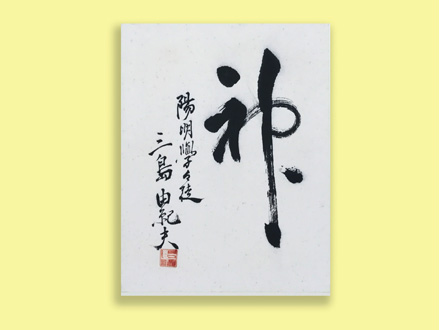

神

三島由紀夫

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 神 三島由紀夫

神三島由紀夫

- かみ

- 縦340mm 横260mm

- 昭和中期

陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。

コレクション

-

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。 -

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。 -

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。 -

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

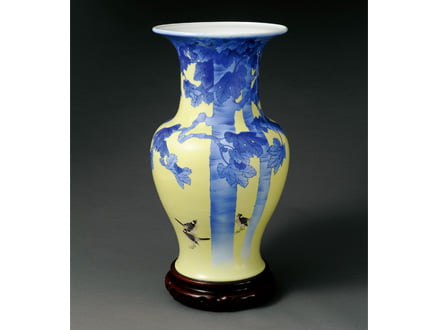

黄釉染付桑に群鳥の図おうゆうそめつけくわにぐんちょうのず 径260mm 高500mm 明治〜昭和初期補色関係にある黄色と青は見事なコントラストの効果を生みます。さまざまな釉薬を使いこなす横浜真葛窯ですが、あえて桑の木を染付の青一色で描くことで気品が漂うデザインとなっています。同時に葉の重なり合いや幹の凹凸を、水彩画を描くように表現された、滑らかなグラデーションも最大の見どころです。

黄釉染付桑に群鳥の図おうゆうそめつけくわにぐんちょうのず 径260mm 高500mm 明治〜昭和初期補色関係にある黄色と青は見事なコントラストの効果を生みます。さまざまな釉薬を使いこなす横浜真葛窯ですが、あえて桑の木を染付の青一色で描くことで気品が漂うデザインとなっています。同時に葉の重なり合いや幹の凹凸を、水彩画を描くように表現された、滑らかなグラデーションも最大の見どころです。 -

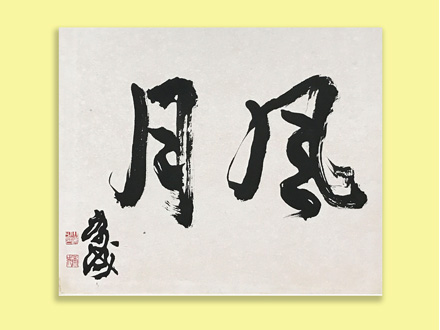

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。 -

青海色釉彫刻海老図花瓶あおうみしきゆうちょうこくえびずかびん 径288mm 高271mm 昭和10年代伊勢海老の部分に素地を盛って彫りを施した花瓶。二代宮川香山の遺作となる作品で、背景の釉下彩と伊勢海老の立体的な彫りが融合した興味深い作品です。恐らく初代宮川香山の「蟹彫刻真葛窯変壷花活」を意識して作られているのではないでしょうか。殻の固くてトゲが密集した部分に目が留まります。青海色釉という名称どおり、海の底の静かな情景を思わせます。

青海色釉彫刻海老図花瓶あおうみしきゆうちょうこくえびずかびん 径288mm 高271mm 昭和10年代伊勢海老の部分に素地を盛って彫りを施した花瓶。二代宮川香山の遺作となる作品で、背景の釉下彩と伊勢海老の立体的な彫りが融合した興味深い作品です。恐らく初代宮川香山の「蟹彫刻真葛窯変壷花活」を意識して作られているのではないでしょうか。殻の固くてトゲが密集した部分に目が留まります。青海色釉という名称どおり、海の底の静かな情景を思わせます。 -

でんでん太鼓形ボンボニエールでんでんだいこがたぼんぼにえーる 縦99mm 横46mm 高10mm 昭和10年正仁親王(常陸宮)殿下御誕生祝宴の記念品。おもちゃのでんでん太鼓をモチーフとしたものです。太鼓の中央部にある丸い蓋をスライドして開けることができます。

でんでん太鼓形ボンボニエールでんでんだいこがたぼんぼにえーる 縦99mm 横46mm 高10mm 昭和10年正仁親王(常陸宮)殿下御誕生祝宴の記念品。おもちゃのでんでん太鼓をモチーフとしたものです。太鼓の中央部にある丸い蓋をスライドして開けることができます。 -

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

鎌倉の材木座にあった別荘へ避暑に出かけていた四女の愛子宛に書かれたはがきです。 -

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。 -

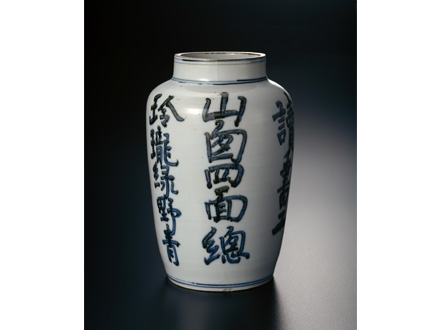

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。 -

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。 -

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。 -

雲錦大鉢うんきんおおばち 口径420mm 高210mm 昭和26年頃春の桜と秋の紅葉を描いた意匠は雲錦と呼ばれ、尾形乾山によって創案されたといわれています。この雲錦鉢は日本陶芸の象徴ともされるモチーフであり、そうした和陶の粋でもある作品を、このような大鉢にのびやかに描き出していることに、何物にもとらわれない魯山人らしさをうかがえます。

雲錦大鉢うんきんおおばち 口径420mm 高210mm 昭和26年頃春の桜と秋の紅葉を描いた意匠は雲錦と呼ばれ、尾形乾山によって創案されたといわれています。この雲錦鉢は日本陶芸の象徴ともされるモチーフであり、そうした和陶の粋でもある作品を、このような大鉢にのびやかに描き出していることに、何物にもとらわれない魯山人らしさをうかがえます。