色変立田川向付

北大路魯山人

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 色変立田川向付 北大路魯山人

色変立田川向付北大路魯山人

- いろがわりたつたがわ むこうつけ

- 縦185mm 横156mm 高37mm

- 昭和9年頃

尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。

コレクション

-

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。 -

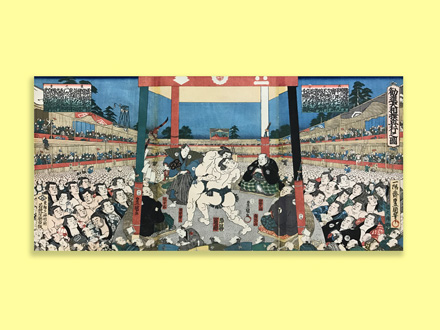

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。 -

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。 -

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。 -

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。 -

色変立田川向付いろがわりたつたがわ むこうつけ 縦185mm 横156mm 高37mm 昭和9年頃尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。

色変立田川向付いろがわりたつたがわ むこうつけ 縦185mm 横156mm 高37mm 昭和9年頃尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。 -

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。 -

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。 -

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。 -

備前茶碗びぜんちゃわん 径135mm 高95mm 昭和時代備前焼の茶碗は肌がざらつき、口触りが悪い、茶筅が痛むなどと酷評されることも多く、数もあまりありません。その分、作家は入念に見込みや口縁を丁寧に磨き込みます。こちらの茶碗は重ねて焼くことで、緋襷の雅な美しさと胡麻の素朴な味わいの両方が楽しめるものとなっています。

備前茶碗びぜんちゃわん 径135mm 高95mm 昭和時代備前焼の茶碗は肌がざらつき、口触りが悪い、茶筅が痛むなどと酷評されることも多く、数もあまりありません。その分、作家は入念に見込みや口縁を丁寧に磨き込みます。こちらの茶碗は重ねて焼くことで、緋襷の雅な美しさと胡麻の素朴な味わいの両方が楽しめるものとなっています。 -

武家兜形ボンボニエールぶけかぶとがたぼんぼにえーる 径74mm 高55mm 大正15年スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。

武家兜形ボンボニエールぶけかぶとがたぼんぼにえーる 径74mm 高55mm 大正15年スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。 -

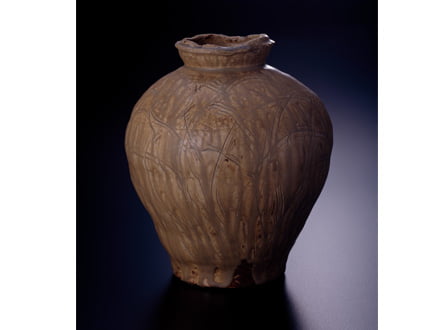

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。 -

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。