三十六佳撰「待女・花見・菊見」

水野年方

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 三十六佳撰「待女・花見・菊見」 水野年方

三十六佳撰「待女・花見・菊見」水野年方

- さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」

- 縦370mm 横750mm

- 明治24~27年

36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。

コレクション

-

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。 -

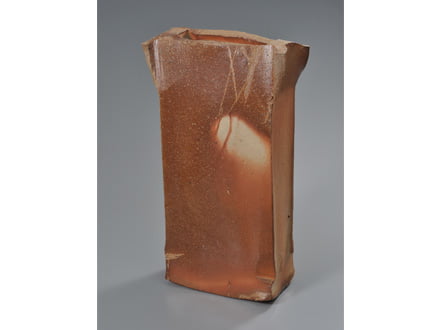

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。 -

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。 -

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。 -

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。 -

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。 -

吹墨風星岡茶寮文字瓶掛ふきずみふうほしがおかさりょうもじびんかけ 縦210mm 横210mm 高204mm 昭和初期瓶掛とは火鉢のことで、星岡茶寮を訪れた客人のために制作されたものです。食器にとどまらず、食を楽しむ空間すべてを自らの演出で彩りたいという魯山人の想いの感じられる作品です。それぞれ「星岡茶寮」の字体が違っており、そうした変化も見る者の楽しみのひとつです。

吹墨風星岡茶寮文字瓶掛ふきずみふうほしがおかさりょうもじびんかけ 縦210mm 横210mm 高204mm 昭和初期瓶掛とは火鉢のことで、星岡茶寮を訪れた客人のために制作されたものです。食器にとどまらず、食を楽しむ空間すべてを自らの演出で彩りたいという魯山人の想いの感じられる作品です。それぞれ「星岡茶寮」の字体が違っており、そうした変化も見る者の楽しみのひとつです。 -

御所人形 萬歳ごしょにんぎょう まんざい 才蔵:縦110mm 横190mm 高150mm 太夫:縦150mm 横390mm 高340mm 江戸時代後期萬歳は三河からやってくる太夫と房州の才蔵とがコンビを組み、おもしろおかしい文句を並べて笑いを誘う芸です。三河出身の徳川家によって優遇されたことから、江戸城や大名屋敷の座敷にあがることもできました。そのため太夫は武士のように帯刀し、大紋の着物の着用を許され、頭には烏帽子をかぶり大名と同格の姿をしていました。

御所人形 萬歳ごしょにんぎょう まんざい 才蔵:縦110mm 横190mm 高150mm 太夫:縦150mm 横390mm 高340mm 江戸時代後期萬歳は三河からやってくる太夫と房州の才蔵とがコンビを組み、おもしろおかしい文句を並べて笑いを誘う芸です。三河出身の徳川家によって優遇されたことから、江戸城や大名屋敷の座敷にあがることもできました。そのため太夫は武士のように帯刀し、大紋の着物の着用を許され、頭には烏帽子をかぶり大名と同格の姿をしていました。 -

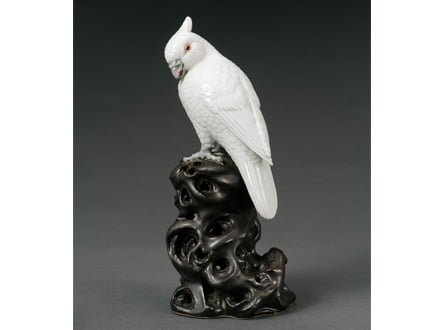

太古石ニ鸚鵡置物たいこいしにおうむおきもの 縦95mm 横115mm 高293mm 明治〜昭和初期こちらに向かって語り掛けようとする鸚鵡。ほんのりと頬を薄紅に染め上げ、開いた口元からは小さな舌が覗きます。一見真っ白な白磁で見えにくくなっていますが、こちらの鸚鵡も細かな羽毛が一筆一筆丁寧に描かれてあります。見えるところにも、見えないところにも手を抜かない、このような神経の行き届いた作風に繊細な人間性が感じられます。

太古石ニ鸚鵡置物たいこいしにおうむおきもの 縦95mm 横115mm 高293mm 明治〜昭和初期こちらに向かって語り掛けようとする鸚鵡。ほんのりと頬を薄紅に染め上げ、開いた口元からは小さな舌が覗きます。一見真っ白な白磁で見えにくくなっていますが、こちらの鸚鵡も細かな羽毛が一筆一筆丁寧に描かれてあります。見えるところにも、見えないところにも手を抜かない、このような神経の行き届いた作風に繊細な人間性が感じられます。 -

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。 -

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。 -

諫鼓形ボンボニエールかんこがたぼんぼにえーる 縦42mm 横42mm 高95mm諌鼓とは、古代中国で施政について諌言(過失を指摘)しようとする人々に打ち鳴らさせるため、朝廷門外に設けたという太鼓のことです。しかし、善政を行ったので太鼓は鳴ることもなく永年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場という話です。つまり天下泰平の世の中を表しています。

諫鼓形ボンボニエールかんこがたぼんぼにえーる 縦42mm 横42mm 高95mm諌鼓とは、古代中国で施政について諌言(過失を指摘)しようとする人々に打ち鳴らさせるため、朝廷門外に設けたという太鼓のことです。しかし、善政を行ったので太鼓は鳴ることもなく永年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場という話です。つまり天下泰平の世の中を表しています。 -

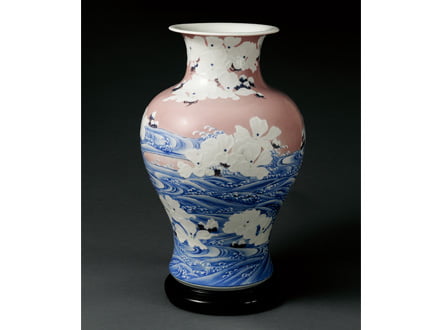

紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶むらさきゆうもりえふようになみおおかびん 径300mm 高443mm 大正時代外国の雰囲気を漂わせながらも、日本らしい波の絵付けが見られる美しい花瓶。同じ焼物の世界で活躍し、帝室技芸員であった伊東陶山による箱書があり、「一生中之傑作」と技術の高さをお墨付きされた作品です。

紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶むらさきゆうもりえふようになみおおかびん 径300mm 高443mm 大正時代外国の雰囲気を漂わせながらも、日本らしい波の絵付けが見られる美しい花瓶。同じ焼物の世界で活躍し、帝室技芸員であった伊東陶山による箱書があり、「一生中之傑作」と技術の高さをお墨付きされた作品です。