丸型鳳凰文ボンボニエール

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 丸型鳳凰文ボンボニエール

丸型鳳凰文ボンボニエール

- まるがたほうおうもんぼんぼにえーる

- 径61mm 高36mm

吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。

コレクション

-

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。 -

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。 -

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。 -

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。 -

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。 -

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。 -

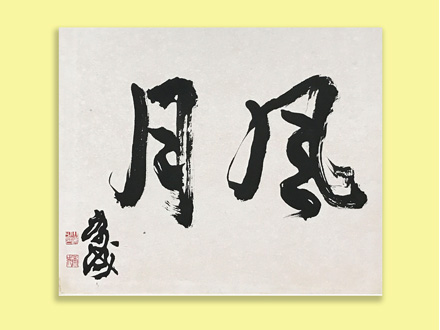

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。 -

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。 -

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。 -

備前瓢型手鉢びぜんひさごがたてばち 縦235mm 横310mm 高120mm 昭和初期桃山時代から伝わる瓢型の古備前に倣った菓子鉢です。器面には還元焼成されたかせ胡麻がグレーに発色し、そこに表れた牡丹餅もいびつで個性を光らせています。側面には、内側とは対照的に瑞々しい胡麻の味わいとなっています。

備前瓢型手鉢びぜんひさごがたてばち 縦235mm 横310mm 高120mm 昭和初期桃山時代から伝わる瓢型の古備前に倣った菓子鉢です。器面には還元焼成されたかせ胡麻がグレーに発色し、そこに表れた牡丹餅もいびつで個性を光らせています。側面には、内側とは対照的に瑞々しい胡麻の味わいとなっています。 -

御所人形 夫婦人形ごしょにんぎょう めおとにんぎょう 若君:縦370mm 横290mm 高690mm 姫君:縦580mm 横750mm 高690mm 江戸時代後期江戸徳川家旧蔵の人形。元来大奥で鑑賞するために制作された人形です。上品であどけない表情ですが、豪華な刺繍を施した着物や男性が正装した時に着用する長袴を身に付けています。

御所人形 夫婦人形ごしょにんぎょう めおとにんぎょう 若君:縦370mm 横290mm 高690mm 姫君:縦580mm 横750mm 高690mm 江戸時代後期江戸徳川家旧蔵の人形。元来大奥で鑑賞するために制作された人形です。上品であどけない表情ですが、豪華な刺繍を施した着物や男性が正装した時に着用する長袴を身に付けています。 -

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。 -

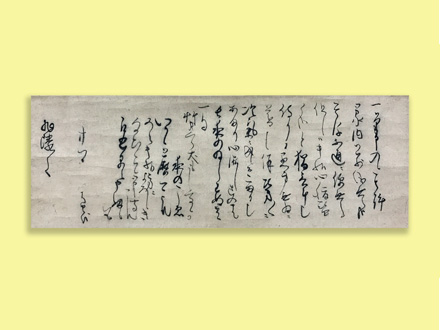

桃隣宛の書簡とうりんあてのしょかん 縦140mm 横400mm 貞享元年(江戸時代前期)松尾芭蕉の弟子である桃隣宛の書簡。松尾芭蕉の紀行文『野ざらし紀行(貞享元年秋の八月から翌年四月の旅を記した俳諧紀行文)』で発表した句が書いてあります。「艸まくら 犬もしくるゝか 夜のこゑ 」『野ざらし紀行』は伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻った旅でした。

桃隣宛の書簡とうりんあてのしょかん 縦140mm 横400mm 貞享元年(江戸時代前期)松尾芭蕉の弟子である桃隣宛の書簡。松尾芭蕉の紀行文『野ざらし紀行(貞享元年秋の八月から翌年四月の旅を記した俳諧紀行文)』で発表した句が書いてあります。「艸まくら 犬もしくるゝか 夜のこゑ 」『野ざらし紀行』は伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻った旅でした。