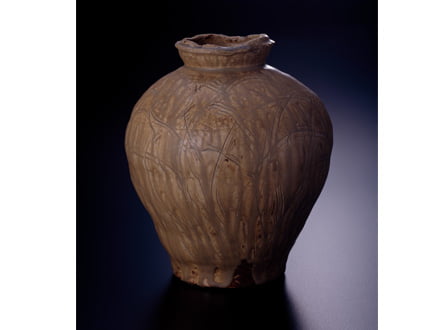

備前肩衝茶入

山本陶秀

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 備前肩衝茶入 山本陶秀

備前肩衝茶入山本陶秀

- びぜんかたつきちゃいれ

- 径63mm 高94mm

- 昭和時代

轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

コレクション

-

明治皇后人形めいじこうごうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治皇后だった昭憲皇太后の姿を表した人形。御帳台と呼ばれる皇后の玉座は、塗りで仕立てられ、畳縁にも細やかな文様がみられ厳かな印象を与えます。写真や映像で遺されていない当時の様子を再現した、珍しい人形です。

明治皇后人形めいじこうごうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治皇后だった昭憲皇太后の姿を表した人形。御帳台と呼ばれる皇后の玉座は、塗りで仕立てられ、畳縁にも細やかな文様がみられ厳かな印象を与えます。写真や映像で遺されていない当時の様子を再現した、珍しい人形です。 -

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。 -

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。 -

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。 -

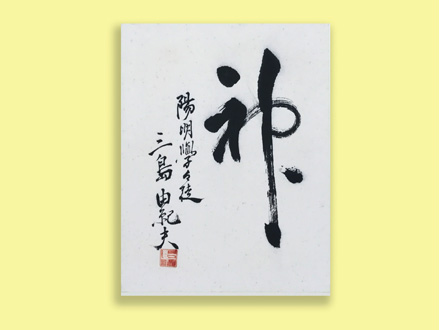

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。 -

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。 -

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。 -

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

庭下黄花一酔月 高橋泥舟

煙開蘭葉香風暖 山岡鉄舟

恭己毎従儉清心常保真 勝海舟 -

.jpg) 真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。

真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。 -

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。 -

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。 -

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエールまるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる 径52mm 高18mm 大正8年皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。 -

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。 -

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

鎌倉の材木座にあった別荘へ避暑に出かけていた四女の愛子宛に書かれたはがきです。