乾山風椿絵鉢

北大路魯山人

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 乾山風椿絵鉢 北大路魯山人

乾山風椿絵鉢北大路魯山人

- けんざんふうつばきえばち

- 口径245mm 高115mm

- 昭和13年頃

鉢にぽってりとした筆遣いで椿の花を描きだした、魯山人の代表といわれる作品です。動植物を抽象的な意匠に仕上げる琳派の作風に影響を受けたもので、古い名品をそばにおいて学びながら制作をおこなった、魯山人ならではの技がこの作品には表現されています。

コレクション

-

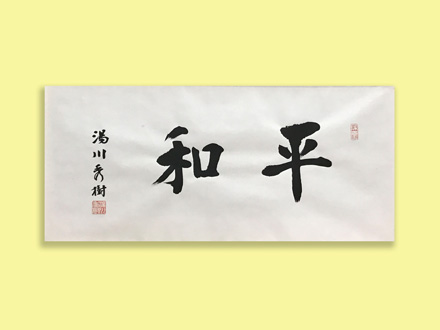

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。 -

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。 -

捺字白釉鉢なつじはくゆうばち 口径210mm 高110mm 昭和2年頃京都の陶工・河村蜻山の窯で制作した初期作品です。鉢の器胎は蜻山が制作し、魯山人は得意の篆刻の技法を用いて、鉢の周囲にある文字を捺印しています。まだ自分の窯を持たない時期に制作された、美食倶楽部から星岡茶寮への過渡期の作品です。

捺字白釉鉢なつじはくゆうばち 口径210mm 高110mm 昭和2年頃京都の陶工・河村蜻山の窯で制作した初期作品です。鉢の器胎は蜻山が制作し、魯山人は得意の篆刻の技法を用いて、鉢の周囲にある文字を捺印しています。まだ自分の窯を持たない時期に制作された、美食倶楽部から星岡茶寮への過渡期の作品です。 -

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。 -

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。 -

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。 -

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

鎌倉の材木座にあった別荘へ避暑に出かけていた四女の愛子宛に書かれたはがきです。 -

色変立田川向付いろがわりたつたがわ むこうつけ 縦185mm 横156mm 高37mm 昭和9年頃尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。

色変立田川向付いろがわりたつたがわ むこうつけ 縦185mm 横156mm 高37mm 昭和9年頃尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。

色絵備前獅子香盒いろえびぜんししこうごう 縦75mm 横52mm 高83mm 昭和8年細工物を得意とした父金重楳陽から備前を教わり、20代の頃には細工物の世界で一流の陶芸家になっていました。小品でありながらも豊かな表情と巻き毛の毛並みに精緻な彫刻技術が窺える香合です。 -

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。 -

明治元勲人形めいじげんくんにんぎょう 奥行120mm 幅245mm 高195mm 明治~昭和初期明治天皇と皇后人形に合わせて制作された幕末の志士です。装束に身をまとったその姿には、厳粛な雰囲気を感じさせます。それぞれの顔立ちを細部に渡って似せ、史実の研究に基づいた人形を得意とする大木平蔵の真骨頂が発揮された作品です。

明治元勲人形めいじげんくんにんぎょう 奥行120mm 幅245mm 高195mm 明治~昭和初期明治天皇と皇后人形に合わせて制作された幕末の志士です。装束に身をまとったその姿には、厳粛な雰囲気を感じさせます。それぞれの顔立ちを細部に渡って似せ、史実の研究に基づいた人形を得意とする大木平蔵の真骨頂が発揮された作品です。 -

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

夜桜にしとしとと降る雨の情景と切ない女心を詠っています。