日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖

井上探景

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖 井上探景

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖井上探景

- にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず

- 縦370mm 横750mm

- 明治時代

こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

コレクション

-

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。 -

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。 -

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。 -

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。 -

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

水彩「仲よき事は美しき哉」すいさい「なかよきことはうつくしきや」 縦340mm 横290mm 昭和後期実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。

水彩「仲よき事は美しき哉」すいさい「なかよきことはうつくしきや」 縦340mm 横290mm 昭和後期実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

備前瓢型手鉢びぜんひさごがたてばち 縦235mm 横310mm 高120mm 昭和初期桃山時代から伝わる瓢型の古備前に倣った菓子鉢です。器面には還元焼成されたかせ胡麻がグレーに発色し、そこに表れた牡丹餅もいびつで個性を光らせています。側面には、内側とは対照的に瑞々しい胡麻の味わいとなっています。

備前瓢型手鉢びぜんひさごがたてばち 縦235mm 横310mm 高120mm 昭和初期桃山時代から伝わる瓢型の古備前に倣った菓子鉢です。器面には還元焼成されたかせ胡麻がグレーに発色し、そこに表れた牡丹餅もいびつで個性を光らせています。側面には、内側とは対照的に瑞々しい胡麻の味わいとなっています。 -

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。 -

御所人形 萬歳ごしょにんぎょう まんざい 才蔵:縦110mm 横190mm 高150mm 太夫:縦150mm 横390mm 高340mm 江戸時代後期萬歳は三河からやってくる太夫と房州の才蔵とがコンビを組み、おもしろおかしい文句を並べて笑いを誘う芸です。三河出身の徳川家によって優遇されたことから、江戸城や大名屋敷の座敷にあがることもできました。そのため太夫は武士のように帯刀し、大紋の着物の着用を許され、頭には烏帽子をかぶり大名と同格の姿をしていました。

御所人形 萬歳ごしょにんぎょう まんざい 才蔵:縦110mm 横190mm 高150mm 太夫:縦150mm 横390mm 高340mm 江戸時代後期萬歳は三河からやってくる太夫と房州の才蔵とがコンビを組み、おもしろおかしい文句を並べて笑いを誘う芸です。三河出身の徳川家によって優遇されたことから、江戸城や大名屋敷の座敷にあがることもできました。そのため太夫は武士のように帯刀し、大紋の着物の着用を許され、頭には烏帽子をかぶり大名と同格の姿をしていました。 -

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。 -

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。 -

雲錦大鉢うんきんおおばち 口径420mm 高210mm 昭和26年頃春の桜と秋の紅葉を描いた意匠は雲錦と呼ばれ、尾形乾山によって創案されたといわれています。この雲錦鉢は日本陶芸の象徴ともされるモチーフであり、そうした和陶の粋でもある作品を、このような大鉢にのびやかに描き出していることに、何物にもとらわれない魯山人らしさをうかがえます。

雲錦大鉢うんきんおおばち 口径420mm 高210mm 昭和26年頃春の桜と秋の紅葉を描いた意匠は雲錦と呼ばれ、尾形乾山によって創案されたといわれています。この雲錦鉢は日本陶芸の象徴ともされるモチーフであり、そうした和陶の粋でもある作品を、このような大鉢にのびやかに描き出していることに、何物にもとらわれない魯山人らしさをうかがえます。 -

武家兜形ボンボニエールぶけかぶとがたぼんぼにえーる 径74mm 高55mm 大正15年スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。

武家兜形ボンボニエールぶけかぶとがたぼんぼにえーる 径74mm 高55mm 大正15年スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。 -

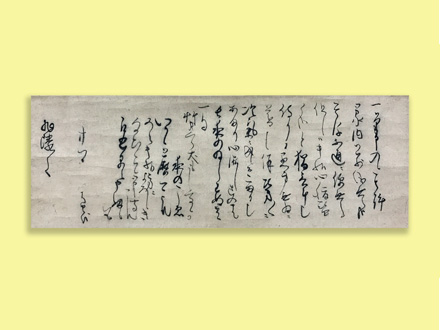

桃隣宛の書簡とうりんあてのしょかん 縦140mm 横400mm 貞享元年(江戸時代前期)松尾芭蕉の弟子である桃隣宛の書簡。松尾芭蕉の紀行文『野ざらし紀行(貞享元年秋の八月から翌年四月の旅を記した俳諧紀行文)』で発表した句が書いてあります。「艸まくら 犬もしくるゝか 夜のこゑ 」『野ざらし紀行』は伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻った旅でした。

桃隣宛の書簡とうりんあてのしょかん 縦140mm 横400mm 貞享元年(江戸時代前期)松尾芭蕉の弟子である桃隣宛の書簡。松尾芭蕉の紀行文『野ざらし紀行(貞享元年秋の八月から翌年四月の旅を記した俳諧紀行文)』で発表した句が書いてあります。「艸まくら 犬もしくるゝか 夜のこゑ 」『野ざらし紀行』は伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻った旅でした。