柏葉筥形ボンボニエール

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 柏葉筥形ボンボニエール

柏葉筥形ボンボニエール

- かしわばはこがたぼんぼにえーる

- 縦60mm 横60mm 高27mm

- 大正4年

大正大礼大餐 第2日の記念品。柏は落葉樹ですが、新芽が出るまで枝から枯れた葉が落下しないことから、後継者に恵まれるとも考えられ、一族繁栄としてその縁起が担がれてきました。

コレクション

-

でんでん太鼓形ボンボニエールでんでんだいこがたぼんぼにえーる 縦99mm 横46mm 高10mm 昭和10年正仁親王(常陸宮)殿下御誕生祝宴の記念品。おもちゃのでんでん太鼓をモチーフとしたものです。太鼓の中央部にある丸い蓋をスライドして開けることができます。

でんでん太鼓形ボンボニエールでんでんだいこがたぼんぼにえーる 縦99mm 横46mm 高10mm 昭和10年正仁親王(常陸宮)殿下御誕生祝宴の記念品。おもちゃのでんでん太鼓をモチーフとしたものです。太鼓の中央部にある丸い蓋をスライドして開けることができます。 -

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。

應好仁清意亀舞置物おうごのみにんせいいかめまいおきもの 縦400mm 横240mm 奥行145mm 明治〜昭和初期亀の冠と、亀甲紋に彩られた装束を身に付けた恰幅のよい人物。アンニュイな表情に引き込まれます。装束から覗く衣裳には、巻物や宝などの吉祥模様、そして、手にした扇子も本物と引けを取らないほどの繊細な絵付けが施してあります。 -

諫鼓形ボンボニエールかんこがたぼんぼにえーる 縦42mm 横42mm 高95mm諌鼓とは、古代中国で施政について諌言(過失を指摘)しようとする人々に打ち鳴らさせるため、朝廷門外に設けたという太鼓のことです。しかし、善政を行ったので太鼓は鳴ることもなく永年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場という話です。つまり天下泰平の世の中を表しています。

諫鼓形ボンボニエールかんこがたぼんぼにえーる 縦42mm 横42mm 高95mm諌鼓とは、古代中国で施政について諌言(過失を指摘)しようとする人々に打ち鳴らさせるため、朝廷門外に設けたという太鼓のことです。しかし、善政を行ったので太鼓は鳴ることもなく永年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場という話です。つまり天下泰平の世の中を表しています。 -

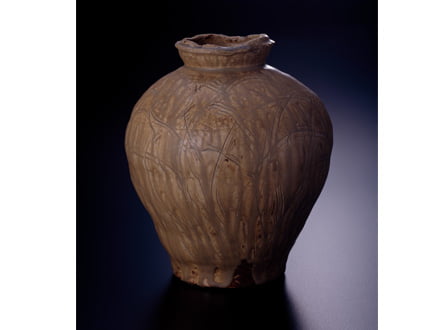

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。 -

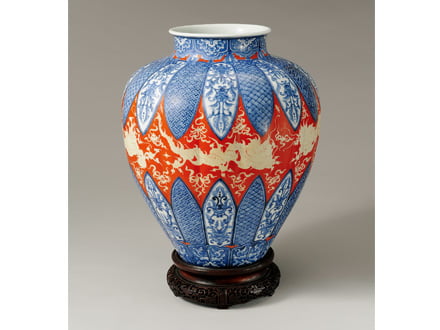

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。 -

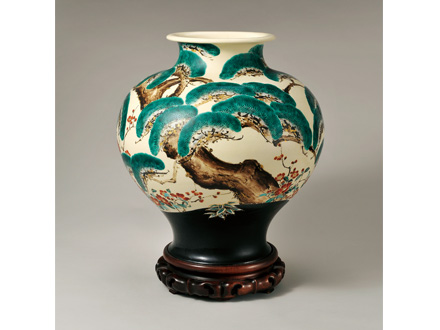

乾山意松竹梅大壷けんざんいしょうちくばいおおつぼ 径420mm 高480mm 明治〜昭和初期尾形乾山の作風をダイナミックな大壷で表現した作品。乾山や光琳などの琳派の絵柄は、対象を抽象的にデフォルメして、ひとつのデザインとするところに特徴があります。これら巨匠たちと同じ京都出身の香山は、琳派のデザインに倣って技を取り込み、その上からさらに自身の工夫を加えて作品に仕上げています。

乾山意松竹梅大壷けんざんいしょうちくばいおおつぼ 径420mm 高480mm 明治〜昭和初期尾形乾山の作風をダイナミックな大壷で表現した作品。乾山や光琳などの琳派の絵柄は、対象を抽象的にデフォルメして、ひとつのデザインとするところに特徴があります。これら巨匠たちと同じ京都出身の香山は、琳派のデザインに倣って技を取り込み、その上からさらに自身の工夫を加えて作品に仕上げています。 -

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。 -

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。 -

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。 -

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。 -

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。 -

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。 -

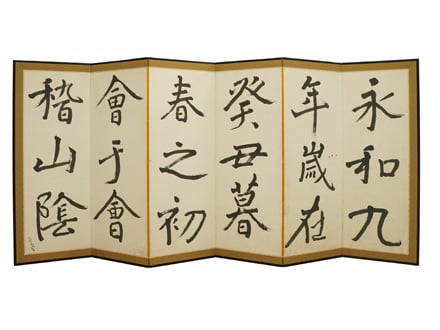

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。 -

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。