水彩「共に咲く喜び」

武者小路実篤

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 水彩「共に咲く喜び」 武者小路実篤

水彩「共に咲く喜び」武者小路実篤

- すいさい「ともにさくよろこび」

- 縦470mm 横375mm

- 昭和後期

「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。

コレクション

-

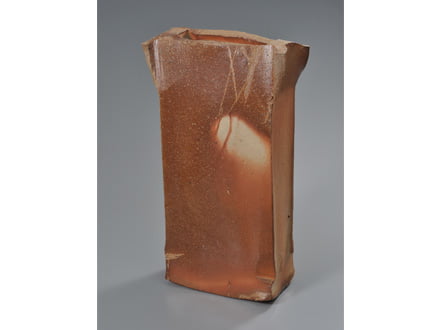

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。 -

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。

鷁首船形ボンボニエールげきしゅふながたぼんぼにえーる 縦37mm 横95mm 高47mm 大正9年ベルギーの特派大使ウィリアム・タイス夫妻と令嬢を招いた午餐会の記念品。龍頭鷁首とは竜や鷁の頭部を飾り付けた船のことで平安時代から室町時代にかけて宮廷行事に使用されました。鷁は水鳥の一種で、荒波に耐えてよく飛ぶことから水難除けの寓意が込められています。 -

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。 -

織部マナ板皿おりべまないたざら 縦253mm 横485mm 高70mm 昭和28年頃魯山人が創作した造形と知られる長方形の「マナ板皿」。鉄絵の強弱のあるシンプルな線と、織部の緑釉がバランスよく配置された傑作です。その大きな器面をキャンバスのようにして、あえて釉薬をかけず肌を見せ、表面には凹凸をつけたことで自然で素朴な景色が生まれています。

織部マナ板皿おりべまないたざら 縦253mm 横485mm 高70mm 昭和28年頃魯山人が創作した造形と知られる長方形の「マナ板皿」。鉄絵の強弱のあるシンプルな線と、織部の緑釉がバランスよく配置された傑作です。その大きな器面をキャンバスのようにして、あえて釉薬をかけず肌を見せ、表面には凹凸をつけたことで自然で素朴な景色が生まれています。 -

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。 -

伊賀うつし蟹付花瓶いがうつしかにつきかびん 縦232mm 横254mm 高213mm 明治〜昭和初期自然釉として知られる伊賀焼ですが、施釉の技法をとって、素肌の素朴な味わいと淡いグリーン釉のコントラストを作り出しています。口縁を這う蟹には、甲羅や足に施された細部に至る丁寧な筆づかいを見ることができます。

伊賀うつし蟹付花瓶いがうつしかにつきかびん 縦232mm 横254mm 高213mm 明治〜昭和初期自然釉として知られる伊賀焼ですが、施釉の技法をとって、素肌の素朴な味わいと淡いグリーン釉のコントラストを作り出しています。口縁を這う蟹には、甲羅や足に施された細部に至る丁寧な筆づかいを見ることができます。 -

諫鼓形ボンボニエールかんこがたぼんぼにえーる 縦42mm 横42mm 高95mm諌鼓とは、古代中国で施政について諌言(過失を指摘)しようとする人々に打ち鳴らさせるため、朝廷門外に設けたという太鼓のことです。しかし、善政を行ったので太鼓は鳴ることもなく永年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場という話です。つまり天下泰平の世の中を表しています。

諫鼓形ボンボニエールかんこがたぼんぼにえーる 縦42mm 横42mm 高95mm諌鼓とは、古代中国で施政について諌言(過失を指摘)しようとする人々に打ち鳴らさせるため、朝廷門外に設けたという太鼓のことです。しかし、善政を行ったので太鼓は鳴ることもなく永年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場という話です。つまり天下泰平の世の中を表しています。 -

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。 -

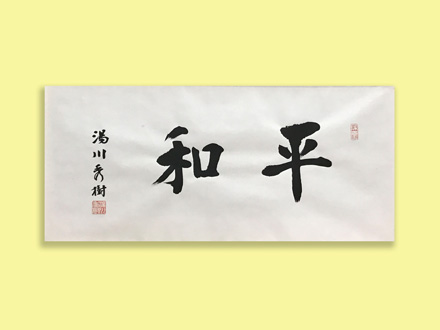

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。 -

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。 -

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。 -

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。