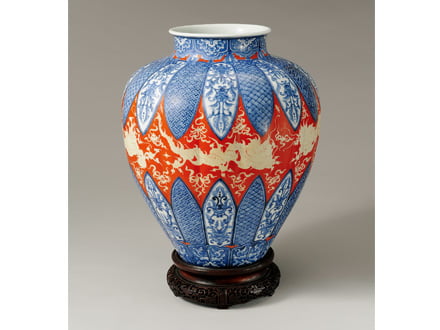

真葛焼赤磁壷式花瓶

初代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 真葛焼赤磁壷式花瓶 初代 宮川香山(真葛香山)

真葛焼赤磁壷式花瓶初代 宮川香山(真葛香山)

- まくずやきせきじつぼしきかびん

- 径300mm 高370mm

- 明治時代

こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

コレクション

-

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。 -

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。 -

彩色備前普賢菩薩香炉さいしきびぜんふげんぼさつこうろ 縦150mm 横200mm 高185mm 江戸時代中期中世から桃山時代にかけて日本国中で好評を博した備前焼ですが、江戸時代に入ると、瀬戸や美濃、有田などにその座を奪われました。備前窯では細工物の彩色備前などを開発して、その状況を打破しようとしました。岡山藩お抱え絵師の指導のもとに、低火度で焼いた人物・動物などに胡粉や岩絵具で彩色し、幕府や他藩への贈答用に用いました。

彩色備前普賢菩薩香炉さいしきびぜんふげんぼさつこうろ 縦150mm 横200mm 高185mm 江戸時代中期中世から桃山時代にかけて日本国中で好評を博した備前焼ですが、江戸時代に入ると、瀬戸や美濃、有田などにその座を奪われました。備前窯では細工物の彩色備前などを開発して、その状況を打破しようとしました。岡山藩お抱え絵師の指導のもとに、低火度で焼いた人物・動物などに胡粉や岩絵具で彩色し、幕府や他藩への贈答用に用いました。 -

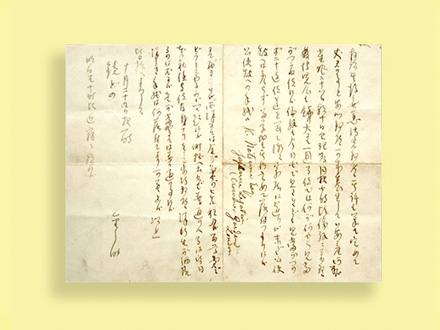

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

鎌倉の材木座にあった別荘へ避暑に出かけていた四女の愛子宛に書かれたはがきです。 -

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。 -

水彩「仲よき事は美しき哉」すいさい「なかよきことはうつくしきや」 縦340mm 横290mm 昭和後期実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。

水彩「仲よき事は美しき哉」すいさい「なかよきことはうつくしきや」 縦340mm 横290mm 昭和後期実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。 -

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。 -

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。 -

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。 -

御所人形 春駒持ごしょにんぎょう はるこまもち 縦300mm 横330mm 高350mm 江戸時代後期徳川御三卿として知られる、田安徳川家旧蔵品。葵紋付きの紫地の衣装、茶金襴の帯、金箔彩色の春駒など、その一つ一つに入念な仕事が見られます。当時の高貴な稚児の髪型も鑑賞でき、歴史資料としても貴重な作品です。

御所人形 春駒持ごしょにんぎょう はるこまもち 縦300mm 横330mm 高350mm 江戸時代後期徳川御三卿として知られる、田安徳川家旧蔵品。葵紋付きの紫地の衣装、茶金襴の帯、金箔彩色の春駒など、その一つ一つに入念な仕事が見られます。当時の高貴な稚児の髪型も鑑賞でき、歴史資料としても貴重な作品です。 -

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

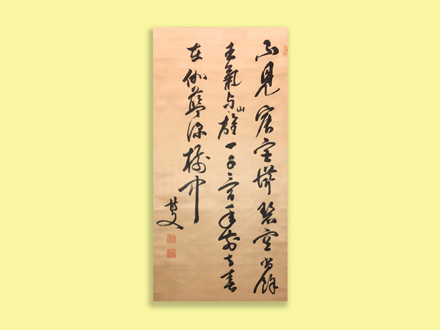

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

法隆寺から眺めた山々の景色と自身の立場を詠んだ漢詩です。 -

明治皇后人形めいじこうごうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治皇后だった昭憲皇太后の姿を表した人形。御帳台と呼ばれる皇后の玉座は、塗りで仕立てられ、畳縁にも細やかな文様がみられ厳かな印象を与えます。写真や映像で遺されていない当時の様子を再現した、珍しい人形です。

明治皇后人形めいじこうごうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治皇后だった昭憲皇太后の姿を表した人形。御帳台と呼ばれる皇后の玉座は、塗りで仕立てられ、畳縁にも細やかな文様がみられ厳かな印象を与えます。写真や映像で遺されていない当時の様子を再現した、珍しい人形です。 -

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。 -

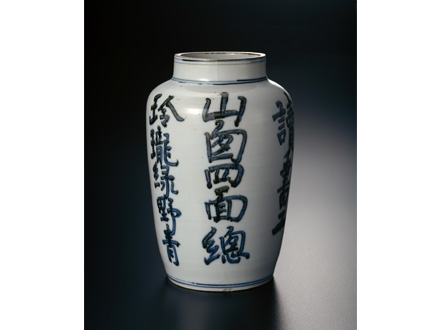

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。