軸紙本「三舟の書」

高橋泥舟・山岡鉄舟・勝海舟

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 軸紙本「三舟の書」 高橋泥舟・山岡鉄舟・勝海舟

軸紙本「三舟の書」高橋泥舟・山岡鉄舟・勝海舟

- じくしほん「さんしゅうのしょ」

- 縦1370mm 横315mm

- 江戸時代後期

江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

庭下黄花一酔月 高橋泥舟

煙開蘭葉香風暖 山岡鉄舟

恭己毎従儉清心常保真 勝海舟

コレクション

-

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。

油彩「静物画」ゆさい「せいぶつが」 縦365mm 横440mm 昭和後期特に静物画を得意としていた実篤。描かれた花は、水彩とはまた違い、華やかさと渋みを兼ね添えた味わいのある出来です。側に置かれた小物も絶妙な構図となっています。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

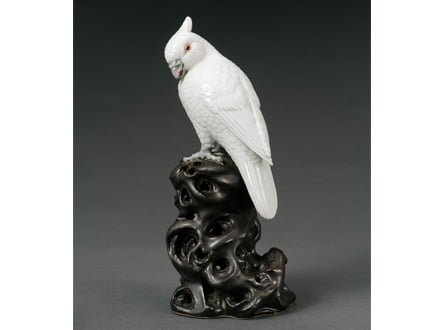

太古石ニ鸚鵡置物たいこいしにおうむおきもの 縦95mm 横115mm 高293mm 明治〜昭和初期こちらに向かって語り掛けようとする鸚鵡。ほんのりと頬を薄紅に染め上げ、開いた口元からは小さな舌が覗きます。一見真っ白な白磁で見えにくくなっていますが、こちらの鸚鵡も細かな羽毛が一筆一筆丁寧に描かれてあります。見えるところにも、見えないところにも手を抜かない、このような神経の行き届いた作風に繊細な人間性が感じられます。

太古石ニ鸚鵡置物たいこいしにおうむおきもの 縦95mm 横115mm 高293mm 明治〜昭和初期こちらに向かって語り掛けようとする鸚鵡。ほんのりと頬を薄紅に染め上げ、開いた口元からは小さな舌が覗きます。一見真っ白な白磁で見えにくくなっていますが、こちらの鸚鵡も細かな羽毛が一筆一筆丁寧に描かれてあります。見えるところにも、見えないところにも手を抜かない、このような神経の行き届いた作風に繊細な人間性が感じられます。 -

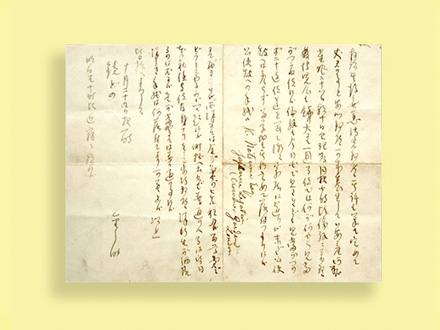

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。 -

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。 -

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

備前茶碗びぜんちゃわん 径135mm 高95mm 昭和時代備前焼の茶碗は肌がざらつき、口触りが悪い、茶筅が痛むなどと酷評されることも多く、数もあまりありません。その分、作家は入念に見込みや口縁を丁寧に磨き込みます。こちらの茶碗は重ねて焼くことで、緋襷の雅な美しさと胡麻の素朴な味わいの両方が楽しめるものとなっています。

備前茶碗びぜんちゃわん 径135mm 高95mm 昭和時代備前焼の茶碗は肌がざらつき、口触りが悪い、茶筅が痛むなどと酷評されることも多く、数もあまりありません。その分、作家は入念に見込みや口縁を丁寧に磨き込みます。こちらの茶碗は重ねて焼くことで、緋襷の雅な美しさと胡麻の素朴な味わいの両方が楽しめるものとなっています。 -

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

若い頃から西洋美術の紹介をしてきた実篤ですが、自身で絵を描き始めたのは40歳頃からでした。懸腕直筆で引いた線は力強く、添えられた讃は心に訴えるものがあります。 -

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。 -

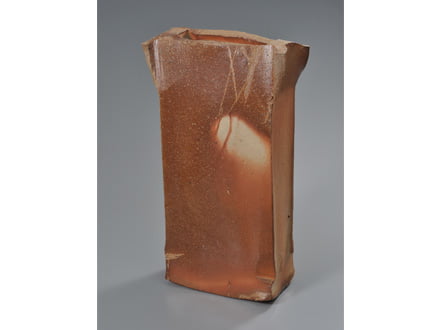

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。 -

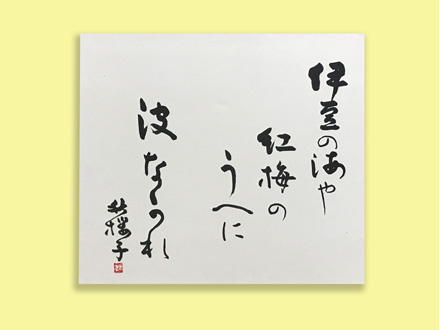

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

秋桜子は高濱虚子に師事し、文芸雑誌「ホトトギス」では新風を吹かせましたが、その後、俳句雑誌「馬酔木」にて言葉豊かな抒情の世界を表現していきました。 -

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。 -

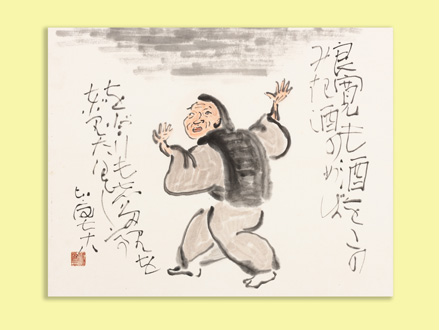

水彩「良寛」すいさい「りょうかん」 縦340mm 横425mm 昭和35年「良寛も 酒をこのみき酒のめば をどりもしたり をどりたくして」

水彩「良寛」すいさい「りょうかん」 縦340mm 横425mm 昭和35年「良寛も 酒をこのみき酒のめば をどりもしたり をどりたくして」

歌人・書家の清水比庵は「今良寛」とも呼ばれており、本人も良寛に対する敬慕の念を強く持っていました。良寛の書体だけでなく、清貧でありながら心豊かな芸境を過ごした生き方に対しても強い憧れをもっていました。