乾隆釉意水瓶

初代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 乾隆釉意水瓶 初代 宮川香山(真葛香山)

乾隆釉意水瓶初代 宮川香山(真葛香山)

- けんりゅうゆういすいびょう

- 縦110mm 横200mm 高197mm

- 明治時代

乾隆帝による治世は、清王朝において絶頂期として知られ、軍事的にも、文化的にも飛躍的な発展が遂げられました。華やかな色彩を好んだ乾隆帝の嗜好や皇帝を表す龍の取っ手に合わせて、当時世界的に流行していたアールデコ様式の直線美も描かれ、東西を統合させた斬新なデザインとなっています。

コレクション

-

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

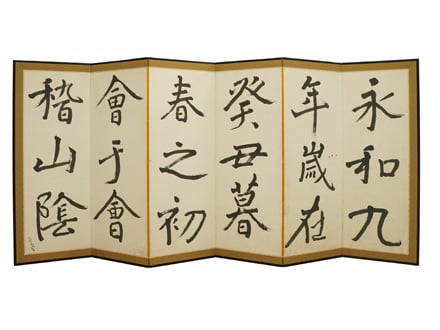

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。 -

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

武家兜形ボンボニエールぶけかぶとがたぼんぼにえーる 径74mm 高55mm 大正15年スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。

武家兜形ボンボニエールぶけかぶとがたぼんぼにえーる 径74mm 高55mm 大正15年スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。 -

御所人形 夫婦人形ごしょにんぎょう めおとにんぎょう 若君:縦370mm 横290mm 高690mm 姫君:縦580mm 横750mm 高690mm 江戸時代後期江戸徳川家旧蔵の人形。元来大奥で鑑賞するために制作された人形です。上品であどけない表情ですが、豪華な刺繍を施した着物や男性が正装した時に着用する長袴を身に付けています。

御所人形 夫婦人形ごしょにんぎょう めおとにんぎょう 若君:縦370mm 横290mm 高690mm 姫君:縦580mm 横750mm 高690mm 江戸時代後期江戸徳川家旧蔵の人形。元来大奥で鑑賞するために制作された人形です。上品であどけない表情ですが、豪華な刺繍を施した着物や男性が正装した時に着用する長袴を身に付けています。 -

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。 -

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。 -

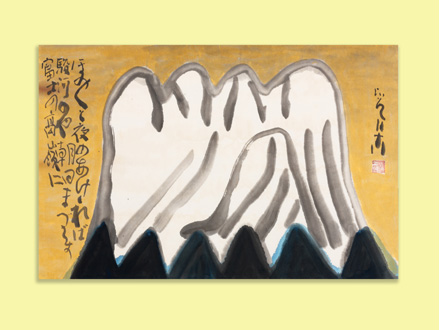

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

富士山は、歌人・書家の清水比庵の代表作。比庵富士ともいえる、横長の画面に堂々とした富士山の山容を描き、これに踊るような書風の歌を添えた作品は、昭和四十年以後の八十七歳頃から登場します。 -

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

庭下黄花一酔月 高橋泥舟

煙開蘭葉香風暖 山岡鉄舟

恭己毎従儉清心常保真 勝海舟 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

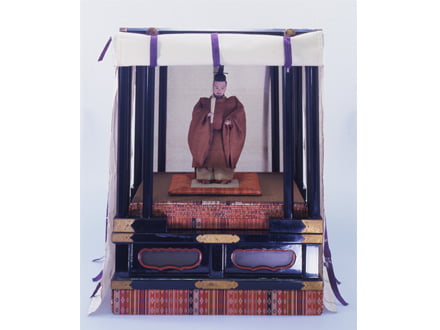

能人形「住吉詣」光源氏のうにんぎょう「すみよしもうで」ひかるげんじ 縦520mm 横810mm 高720mm 江戸時代後期柳営伝来、つまり幕府旧蔵として伝わる人形です。能楽を題材にした「能人形」と言われるものです。御所人形の中でも特に入念な作風を示し、制作された当時から大変珍重された人形です。御所人形の中では最も大型で、そのうえ衣裳は本格的な能衣装を着用しています。葵の葉をデザインとしてあしらわれています。

能人形「住吉詣」光源氏のうにんぎょう「すみよしもうで」ひかるげんじ 縦520mm 横810mm 高720mm 江戸時代後期柳営伝来、つまり幕府旧蔵として伝わる人形です。能楽を題材にした「能人形」と言われるものです。御所人形の中でも特に入念な作風を示し、制作された当時から大変珍重された人形です。御所人形の中では最も大型で、そのうえ衣裳は本格的な能衣装を着用しています。葵の葉をデザインとしてあしらわれています。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。