備前擂座花器

藤原雄

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 備前擂座花器 藤原雄

備前擂座花器藤原雄

- びぜんるいざかき

- 径330mm 高275mm

- 昭和50年代

銅が張り、上部に胡麻が流れた壷は、「壷の雄」という異名を持った雄の作品の中でも代名詞といわれる作品です。厚い器壁に、ずっしりとした重厚感。これに対比させたかのような耳が愛嬌を醸し出しています。韓国国立現代美術館に出品された作品。

コレクション

-

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。 -

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。 -

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。 -

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。 -

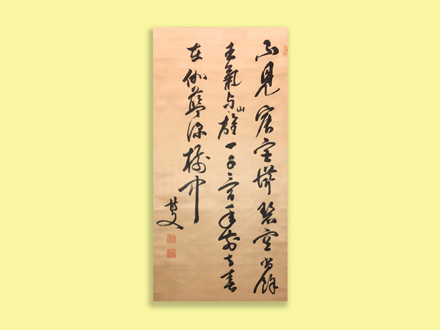

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

法隆寺から眺めた山々の景色と自身の立場を詠んだ漢詩です。 -

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。 -

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。 -

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。 -

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。 -

.jpg) 真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。

真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。 -

備前割山椒径102mm 高77mm 昭和29年頃山椒の実が割れた形は、桃山時代に生まれた茶懐石道具の形です。北鎌倉の備前窯作品で、信楽土を混ぜてあるため、やや白い器胎です。ヘラで鋭く切り込み、頂点を軽く押さえ、備前土の柔らかさを強調しています。料理の盛り姿を器のすき間から覗かせ、食欲をかき立てるデザインとなっています。

備前割山椒径102mm 高77mm 昭和29年頃山椒の実が割れた形は、桃山時代に生まれた茶懐石道具の形です。北鎌倉の備前窯作品で、信楽土を混ぜてあるため、やや白い器胎です。ヘラで鋭く切り込み、頂点を軽く押さえ、備前土の柔らかさを強調しています。料理の盛り姿を器のすき間から覗かせ、食欲をかき立てるデザインとなっています。 -

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。 -

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。 -

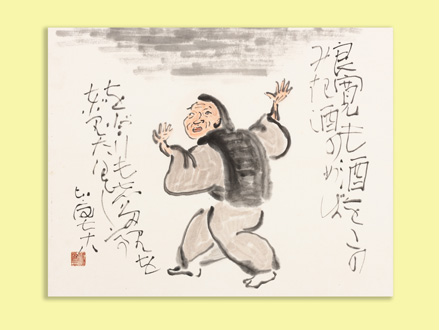

水彩「良寛」すいさい「りょうかん」 縦340mm 横425mm 昭和35年「良寛も 酒をこのみき酒のめば をどりもしたり をどりたくして」

水彩「良寛」すいさい「りょうかん」 縦340mm 横425mm 昭和35年「良寛も 酒をこのみき酒のめば をどりもしたり をどりたくして」

歌人・書家の清水比庵は「今良寛」とも呼ばれており、本人も良寛に対する敬慕の念を強く持っていました。良寛の書体だけでなく、清貧でありながら心豊かな芸境を過ごした生き方に対しても強い憧れをもっていました。 -

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。