濡額「無盡蔵」

北大路魯山人

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 濡額「無盡蔵」 北大路魯山人

濡額「無盡蔵」北大路魯山人

- ぬれがく「むじんぞう」

- 縦340mm 横910mm 高35mm

- 大正11年頃

27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。

コレクション

-

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

明治元勲人形めいじげんくんにんぎょう 奥行120mm 幅245mm 高195mm 明治~昭和初期明治天皇と皇后人形に合わせて制作された幕末の志士です。装束に身をまとったその姿には、厳粛な雰囲気を感じさせます。それぞれの顔立ちを細部に渡って似せ、史実の研究に基づいた人形を得意とする大木平蔵の真骨頂が発揮された作品です。

明治元勲人形めいじげんくんにんぎょう 奥行120mm 幅245mm 高195mm 明治~昭和初期明治天皇と皇后人形に合わせて制作された幕末の志士です。装束に身をまとったその姿には、厳粛な雰囲気を感じさせます。それぞれの顔立ちを細部に渡って似せ、史実の研究に基づいた人形を得意とする大木平蔵の真骨頂が発揮された作品です。 -

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。 -

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。 -

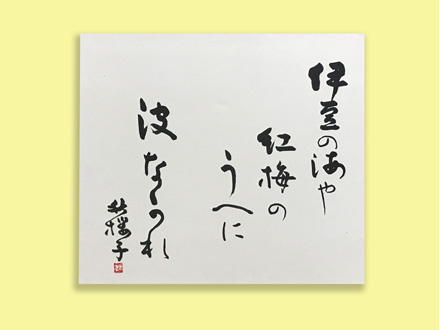

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

秋桜子は高濱虚子に師事し、文芸雑誌「ホトトギス」では新風を吹かせましたが、その後、俳句雑誌「馬酔木」にて言葉豊かな抒情の世界を表現していきました。 -

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。 -

あふぎ鉢おうぎばち 縦250mm 横280mm 高75mm 昭和10年代魯山人の扇鉢は、桃山時代の本歌に比べて、深めに作られてあります。これは魯山人が好んだ「一器多用」という考えに基づくもので、一つの器をさまざまな方法を通して使用できるようになっています。この鉢も料理を盛るためだけでなく、花器として、さらに盆栽鉢として使用できるようにこのような鉢に高さを持たせた造形に至りました。

あふぎ鉢おうぎばち 縦250mm 横280mm 高75mm 昭和10年代魯山人の扇鉢は、桃山時代の本歌に比べて、深めに作られてあります。これは魯山人が好んだ「一器多用」という考えに基づくもので、一つの器をさまざまな方法を通して使用できるようになっています。この鉢も料理を盛るためだけでなく、花器として、さらに盆栽鉢として使用できるようにこのような鉢に高さを持たせた造形に至りました。 -

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。 -

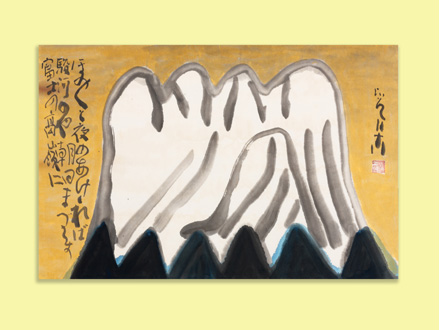

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

富士山は、歌人・書家の清水比庵の代表作。比庵富士ともいえる、横長の画面に堂々とした富士山の山容を描き、これに踊るような書風の歌を添えた作品は、昭和四十年以後の八十七歳頃から登場します。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

夜桜にしとしとと降る雨の情景と切ない女心を詠っています。 -

御所人形 萬歳ごしょにんぎょう まんざい 才蔵:縦110mm 横190mm 高150mm 太夫:縦150mm 横390mm 高340mm 江戸時代後期萬歳は三河からやってくる太夫と房州の才蔵とがコンビを組み、おもしろおかしい文句を並べて笑いを誘う芸です。三河出身の徳川家によって優遇されたことから、江戸城や大名屋敷の座敷にあがることもできました。そのため太夫は武士のように帯刀し、大紋の着物の着用を許され、頭には烏帽子をかぶり大名と同格の姿をしていました。

御所人形 萬歳ごしょにんぎょう まんざい 才蔵:縦110mm 横190mm 高150mm 太夫:縦150mm 横390mm 高340mm 江戸時代後期萬歳は三河からやってくる太夫と房州の才蔵とがコンビを組み、おもしろおかしい文句を並べて笑いを誘う芸です。三河出身の徳川家によって優遇されたことから、江戸城や大名屋敷の座敷にあがることもできました。そのため太夫は武士のように帯刀し、大紋の着物の着用を許され、頭には烏帽子をかぶり大名と同格の姿をしていました。 -

百首屏風「不二の雪」ひゃくしゅびょうぶ「ふじのゆき」 縦1650mm 横1560mm 昭和初期70首もの和歌を詠んだ屏風。代表的な歌として知られる「劫初より造りいとなむ殿堂にわれも黄金の釘一つうつ」も含まれています。晶子の繊細で滑らかな筆遣いもみどころです。

百首屏風「不二の雪」ひゃくしゅびょうぶ「ふじのゆき」 縦1650mm 横1560mm 昭和初期70首もの和歌を詠んだ屏風。代表的な歌として知られる「劫初より造りいとなむ殿堂にわれも黄金の釘一つうつ」も含まれています。晶子の繊細で滑らかな筆遣いもみどころです。 -

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。 -

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。