犬張子形ボンボニエール

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 犬張子形ボンボニエール

犬張子形ボンボニエール

- いぬはりこがたぼんぼにえーる

- 縦30mm 横54mm 高50mm

- 昭和9年

皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

コレクション

-

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。 -

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。 -

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。 -

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。 -

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。 -

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。

武蔵野鉢むさしのばち 径215mm 高115mm 昭和28年頃ススキ野原は、武蔵野をイメージさせる風景です。魯山人はこの景色を特に好み、多くの器や屏風に描いています。この鉢は、下部を呉須で掻き落とし、上部を鉄絵でススキを描いてあります。銀彩で塗りつぶした満月が、武蔵野の風趣を表現しています。 -

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。 -

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。 -

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

鎌倉の材木座にあった別荘へ避暑に出かけていた四女の愛子宛に書かれたはがきです。 -

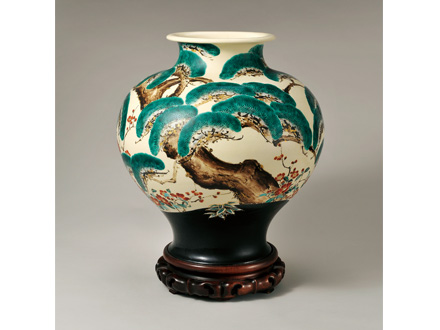

乾山意松竹梅大壷けんざんいしょうちくばいおおつぼ 径420mm 高480mm 明治〜昭和初期尾形乾山の作風をダイナミックな大壷で表現した作品。乾山や光琳などの琳派の絵柄は、対象を抽象的にデフォルメして、ひとつのデザインとするところに特徴があります。これら巨匠たちと同じ京都出身の香山は、琳派のデザインに倣って技を取り込み、その上からさらに自身の工夫を加えて作品に仕上げています。

乾山意松竹梅大壷けんざんいしょうちくばいおおつぼ 径420mm 高480mm 明治〜昭和初期尾形乾山の作風をダイナミックな大壷で表現した作品。乾山や光琳などの琳派の絵柄は、対象を抽象的にデフォルメして、ひとつのデザインとするところに特徴があります。これら巨匠たちと同じ京都出身の香山は、琳派のデザインに倣って技を取り込み、その上からさらに自身の工夫を加えて作品に仕上げています。 -

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。 -

古清水意真葛窯水指こきよみずいまくずがまみずさし 径145mm 高200mm 明治時代古い清水焼の作風を模倣した作品です。器胎全体に描き込まれた菊の花の筆遣いは非常に繊細。初代香山は絵師・三代目大雅堂に師事したといわれており、その絵付けの技も確かです。また細工を得意とした本領も発揮し、花と茎の間を丁寧に透かしているところも見所。

古清水意真葛窯水指こきよみずいまくずがまみずさし 径145mm 高200mm 明治時代古い清水焼の作風を模倣した作品です。器胎全体に描き込まれた菊の花の筆遣いは非常に繊細。初代香山は絵師・三代目大雅堂に師事したといわれており、その絵付けの技も確かです。また細工を得意とした本領も発揮し、花と茎の間を丁寧に透かしているところも見所。 -

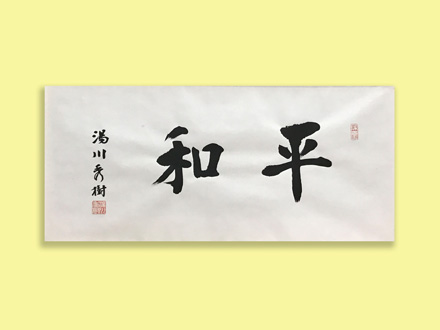

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。 -

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。