水彩「仲よき事は美しき哉」

武者小路実篤

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 水彩「仲よき事は美しき哉」 武者小路実篤

水彩「仲よき事は美しき哉」武者小路実篤

- すいさい「なかよきことはうつくしきや」

- 縦340mm 横290mm

- 昭和後期

実篤が中心人物となって形成した文芸集団「白樺派」は人道主義、理想主義、個性尊重を思想としていました。そうした考えがわかりやすく絵と画賛に表現されています。

コレクション

-

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。 -

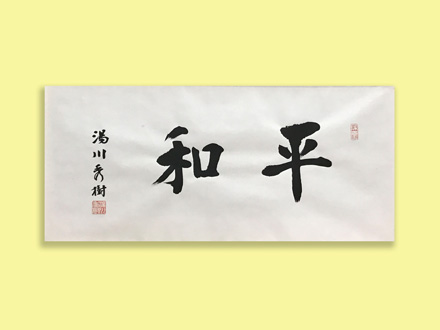

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。

平和へいわ 縦360mm 横780mm 昭和時代理論物理学者である湯川秀樹は原子核内部に中間子の存在を予言し、これが証明されたことで、日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。近代では、戦争兵器開発に余儀なく協力する物理学者も存在し、同じ立場の研究者として切に平和を願って揮毫したものです。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。 -

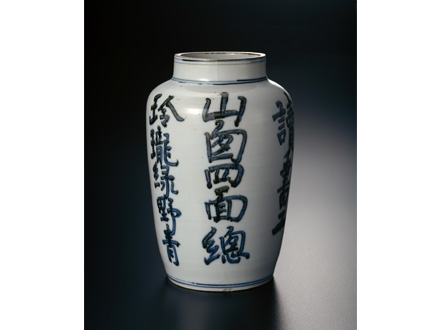

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。 -

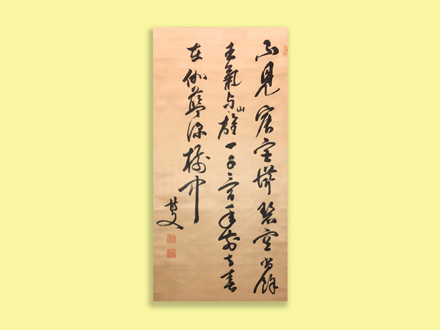

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

法隆寺から眺めた山々の景色と自身の立場を詠んだ漢詩です。 -

捺字白釉鉢なつじはくゆうばち 口径210mm 高110mm 昭和2年頃京都の陶工・河村蜻山の窯で制作した初期作品です。鉢の器胎は蜻山が制作し、魯山人は得意の篆刻の技法を用いて、鉢の周囲にある文字を捺印しています。まだ自分の窯を持たない時期に制作された、美食倶楽部から星岡茶寮への過渡期の作品です。

捺字白釉鉢なつじはくゆうばち 口径210mm 高110mm 昭和2年頃京都の陶工・河村蜻山の窯で制作した初期作品です。鉢の器胎は蜻山が制作し、魯山人は得意の篆刻の技法を用いて、鉢の周囲にある文字を捺印しています。まだ自分の窯を持たない時期に制作された、美食倶楽部から星岡茶寮への過渡期の作品です。 -

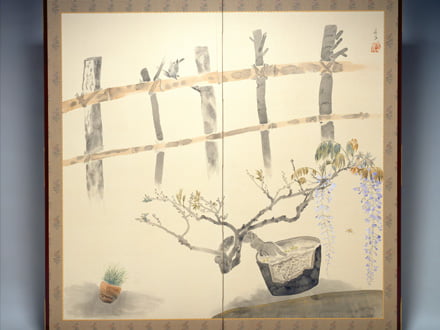

屏風「藤花図」びょうぶ「ふじはなず」 縦1600mm 横1700mm 昭和17年頃独特な構図の中で、詳細に描かれた藤の鉢。鉢から伸びた根は生命力を感じさせます。誰から習うわけでもなく、独自の美意識の中で描かれた屏風には、琳派が得意としたたらし込みの技法も見ることができます。周りを飛ぶ鳥や蜂が愛嬌を添えています。

屏風「藤花図」びょうぶ「ふじはなず」 縦1600mm 横1700mm 昭和17年頃独特な構図の中で、詳細に描かれた藤の鉢。鉢から伸びた根は生命力を感じさせます。誰から習うわけでもなく、独自の美意識の中で描かれた屏風には、琳派が得意としたたらし込みの技法も見ることができます。周りを飛ぶ鳥や蜂が愛嬌を添えています。 -

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。 -

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。 -

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。 -

織部マナ板皿おりべまないたざら 縦253mm 横485mm 高70mm 昭和28年頃魯山人が創作した造形と知られる長方形の「マナ板皿」。鉄絵の強弱のあるシンプルな線と、織部の緑釉がバランスよく配置された傑作です。その大きな器面をキャンバスのようにして、あえて釉薬をかけず肌を見せ、表面には凹凸をつけたことで自然で素朴な景色が生まれています。

織部マナ板皿おりべまないたざら 縦253mm 横485mm 高70mm 昭和28年頃魯山人が創作した造形と知られる長方形の「マナ板皿」。鉄絵の強弱のあるシンプルな線と、織部の緑釉がバランスよく配置された傑作です。その大きな器面をキャンバスのようにして、あえて釉薬をかけず肌を見せ、表面には凹凸をつけたことで自然で素朴な景色が生まれています。 -

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。 -

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。 -

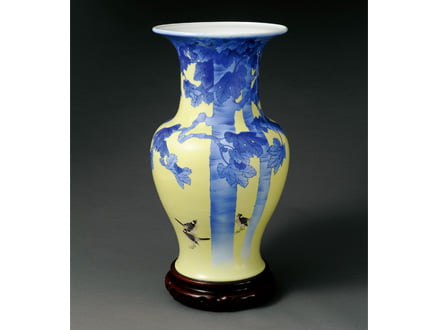

黄釉染付桑に群鳥の図おうゆうそめつけくわにぐんちょうのず 径260mm 高500mm 明治〜昭和初期補色関係にある黄色と青は見事なコントラストの効果を生みます。さまざまな釉薬を使いこなす横浜真葛窯ですが、あえて桑の木を染付の青一色で描くことで気品が漂うデザインとなっています。同時に葉の重なり合いや幹の凹凸を、水彩画を描くように表現された、滑らかなグラデーションも最大の見どころです。

黄釉染付桑に群鳥の図おうゆうそめつけくわにぐんちょうのず 径260mm 高500mm 明治〜昭和初期補色関係にある黄色と青は見事なコントラストの効果を生みます。さまざまな釉薬を使いこなす横浜真葛窯ですが、あえて桑の木を染付の青一色で描くことで気品が漂うデザインとなっています。同時に葉の重なり合いや幹の凹凸を、水彩画を描くように表現された、滑らかなグラデーションも最大の見どころです。