倣仁清意雉子香爐

初代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 倣仁清意雉子香爐 初代 宮川香山(真葛香山)

倣仁清意雉子香爐初代 宮川香山(真葛香山)

- ならうにんせいいきじこうろ

- 縦88mm 横277mm 高229mm

- 明治時代

京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

コレクション

-

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。 -

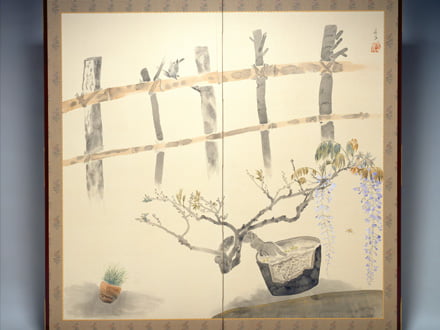

屏風「藤花図」びょうぶ「ふじはなず」 縦1600mm 横1700mm 昭和17年頃独特な構図の中で、詳細に描かれた藤の鉢。鉢から伸びた根は生命力を感じさせます。誰から習うわけでもなく、独自の美意識の中で描かれた屏風には、琳派が得意としたたらし込みの技法も見ることができます。周りを飛ぶ鳥や蜂が愛嬌を添えています。

屏風「藤花図」びょうぶ「ふじはなず」 縦1600mm 横1700mm 昭和17年頃独特な構図の中で、詳細に描かれた藤の鉢。鉢から伸びた根は生命力を感じさせます。誰から習うわけでもなく、独自の美意識の中で描かれた屏風には、琳派が得意としたたらし込みの技法も見ることができます。周りを飛ぶ鳥や蜂が愛嬌を添えています。 -

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。 -

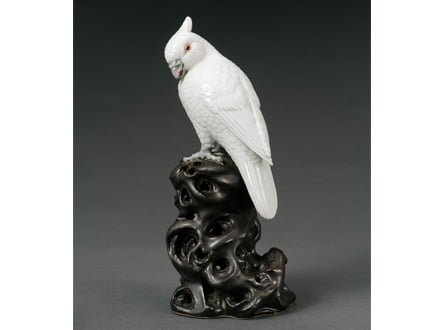

太古石ニ鸚鵡置物たいこいしにおうむおきもの 縦95mm 横115mm 高293mm 明治〜昭和初期こちらに向かって語り掛けようとする鸚鵡。ほんのりと頬を薄紅に染め上げ、開いた口元からは小さな舌が覗きます。一見真っ白な白磁で見えにくくなっていますが、こちらの鸚鵡も細かな羽毛が一筆一筆丁寧に描かれてあります。見えるところにも、見えないところにも手を抜かない、このような神経の行き届いた作風に繊細な人間性が感じられます。

太古石ニ鸚鵡置物たいこいしにおうむおきもの 縦95mm 横115mm 高293mm 明治〜昭和初期こちらに向かって語り掛けようとする鸚鵡。ほんのりと頬を薄紅に染め上げ、開いた口元からは小さな舌が覗きます。一見真っ白な白磁で見えにくくなっていますが、こちらの鸚鵡も細かな羽毛が一筆一筆丁寧に描かれてあります。見えるところにも、見えないところにも手を抜かない、このような神経の行き届いた作風に繊細な人間性が感じられます。 -

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

入隅箱型鳥居杉木立文ボンボニエールいりすみはこがたとりいすぎこだちもんぼんぼにえーる 縦58mm 横43mm 高22mm 昭和10年澄宮崇仁親王(三笠宮)殿下成年式内宴の記念品。澄宮崇仁親王のお印である若杉を景色に用いて鳥居を描き、荘厳な雰囲気と絶妙な構図が楽しめる小箱となっています。

入隅箱型鳥居杉木立文ボンボニエールいりすみはこがたとりいすぎこだちもんぼんぼにえーる 縦58mm 横43mm 高22mm 昭和10年澄宮崇仁親王(三笠宮)殿下成年式内宴の記念品。澄宮崇仁親王のお印である若杉を景色に用いて鳥居を描き、荘厳な雰囲気と絶妙な構図が楽しめる小箱となっています。 -

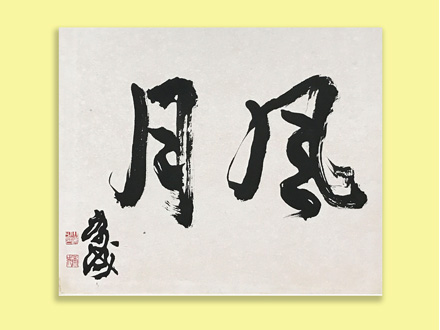

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。 -

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。

釣燈籠形ボンボニエールつりとうろうがたぼんぼにえーる 縦53mm 横54mm 高48mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日夜宴の記念品。大嘗祭で使用される玄木灯籠を象っています。樹皮や木目に見られる凹凸も細やかに再現してあり、木調の自然な味わいを感じさせます。 -

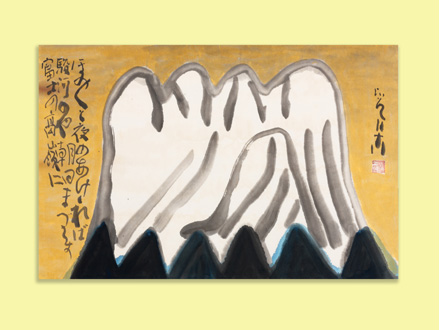

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

富士山は、歌人・書家の清水比庵の代表作。比庵富士ともいえる、横長の画面に堂々とした富士山の山容を描き、これに踊るような書風の歌を添えた作品は、昭和四十年以後の八十七歳頃から登場します。 -

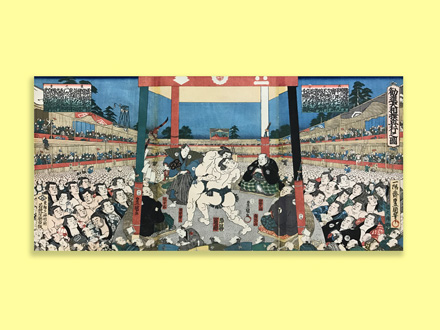

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

鎌倉の材木座にあった別荘へ避暑に出かけていた四女の愛子宛に書かれたはがきです。 -

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。 -

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。 -

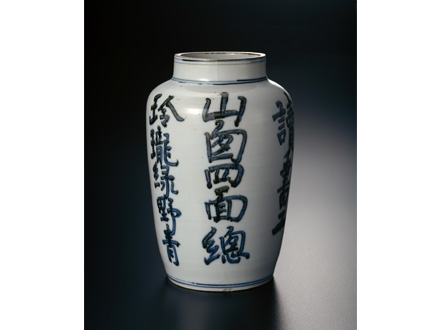

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。

呉須花入ごすはないれ 口径210mm 高335mm 昭和15年頃魯山人の書の技と陶芸の技とのバランスが見事に調和した傑作です。焼物の肌に、紙であるかのように滑らかに筆を走らせるという技は、書家であり陶芸家であった魯山人ならではの表現方法です。書の世界を焼物という表現に落とし込むという、その独自性がくっきりと主張されています。 -

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。