備前耳付水指

金重素山

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 備前耳付水指 金重素山

備前耳付水指金重素山

- びぜんみみつきみずさし

- 径270mm 高194mm

- 昭和時代

ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。

コレクション

-

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。 -

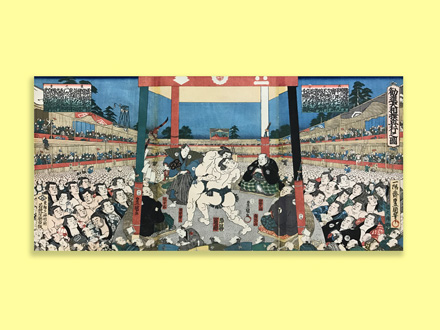

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。 -

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

備前茶碗びぜんちゃわん 径135mm 高95mm 昭和時代備前焼の茶碗は肌がざらつき、口触りが悪い、茶筅が痛むなどと酷評されることも多く、数もあまりありません。その分、作家は入念に見込みや口縁を丁寧に磨き込みます。こちらの茶碗は重ねて焼くことで、緋襷の雅な美しさと胡麻の素朴な味わいの両方が楽しめるものとなっています。

備前茶碗びぜんちゃわん 径135mm 高95mm 昭和時代備前焼の茶碗は肌がざらつき、口触りが悪い、茶筅が痛むなどと酷評されることも多く、数もあまりありません。その分、作家は入念に見込みや口縁を丁寧に磨き込みます。こちらの茶碗は重ねて焼くことで、緋襷の雅な美しさと胡麻の素朴な味わいの両方が楽しめるものとなっています。 -

四角形箱形松唐草文ボンボニエールしかくけいはこがたまつからくさもんぼんぼにえーる 縦50mm 横32mm 高32mm 大正11年秩父宮殿下成年式内宴の記念品。唐草文は古代中東や中国でも見られる縁起文で、蔦が切られても伸び行く姿から生命力の強さを意味します。

四角形箱形松唐草文ボンボニエールしかくけいはこがたまつからくさもんぼんぼにえーる 縦50mm 横32mm 高32mm 大正11年秩父宮殿下成年式内宴の記念品。唐草文は古代中東や中国でも見られる縁起文で、蔦が切られても伸び行く姿から生命力の強さを意味します。 -

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。 -

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。

軸絹本「牡丹図」じくけんぽん「ぼたんず」 縦447mm 横560mm 昭和17年頃深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。 -

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。

備前瓢型徳利びぜんひさごとっくり 径90mm 高115mm 昭和~平成時代整った瓢型の徳利は、青味がかった胡麻や焦げが渋い景色を作り上げながらも緋色の抜けで雅やかさを添えています。注ぎ口の生地は厚みが非常に薄く、見た目の形状だけでなく使いやすさにもこだわる陶秀の心意気が感じられます。 -

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。

十一面観音像じゅういちめんかんのんぞう 径163mm 高425mm 大正時代この十一面観音像は、横浜にある弘明寺の観音像を写した作品です。平安時代中期に一木造りで作られた観音像は、大正4年に国の重要文化財に指定されました。地元のめでたい出来事に触発された香山は、晩年にこの作品を制作しました。観音像の頭上に取り付けられた10の顔にはそれぞれ表情の違いが見て取れ、胴にはゆるやかな曲線が美しい衣を身につけています。 -

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

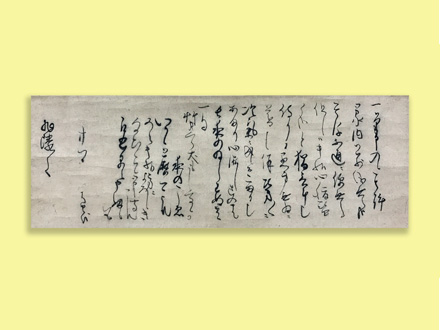

桃隣宛の書簡とうりんあてのしょかん 縦140mm 横400mm 貞享元年(江戸時代前期)松尾芭蕉の弟子である桃隣宛の書簡。松尾芭蕉の紀行文『野ざらし紀行(貞享元年秋の八月から翌年四月の旅を記した俳諧紀行文)』で発表した句が書いてあります。「艸まくら 犬もしくるゝか 夜のこゑ 」『野ざらし紀行』は伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻った旅でした。

桃隣宛の書簡とうりんあてのしょかん 縦140mm 横400mm 貞享元年(江戸時代前期)松尾芭蕉の弟子である桃隣宛の書簡。松尾芭蕉の紀行文『野ざらし紀行(貞享元年秋の八月から翌年四月の旅を記した俳諧紀行文)』で発表した句が書いてあります。「艸まくら 犬もしくるゝか 夜のこゑ 」『野ざらし紀行』は伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻った旅でした。 -

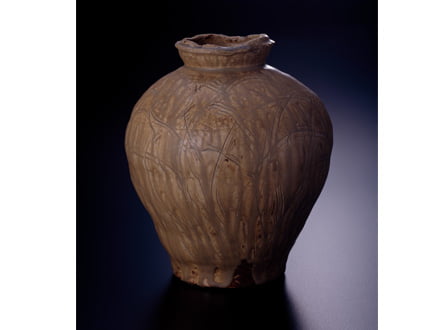

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。 -

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。

黄釉色染付鳩之画花瓶おうゆういろそめつけはとのえかびん 径235mm 高245mm 明治〜昭和初期手前に佇む純白の鳩は、生地を盛り彫刻を施した立体表現がしてあるのに対し、周りの鳩は絵付けで描かれてあります。この彫刻と絵付けの二つの表現方法を使うことで遠近感も描写された作品となっています。