極彩色鳳凰舟形花盛器

二代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 極彩色鳳凰舟形花盛器 二代 宮川香山(真葛香山)

極彩色鳳凰舟形花盛器二代 宮川香山(真葛香山)

- ごくさいしきほうおうふながたはなもりき

- 縦140mm 横450mm 高170mm

- 明治〜昭和初期

きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。

コレクション

-

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。

乾山写芙蓉之畫菓子器けんざんいふようのえかしき 径183mm 高100mm 明治時代生気あふれる芙蓉の表情を乾山風にデフォルメ化して描いた菓子器。赤い芙蓉には金の縁取り、白い芙蓉には銀の縁取りをして艶やかさを強調しています。また、葉のみずみずしい色彩表現や凹凸に彫り込んだ口縁の表現を用いることにより、この植物の最高の瞬間を止めたかのような躍動感を与えています。 -

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。 -

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。 -

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。 -

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

若い頃から西洋美術の紹介をしてきた実篤ですが、自身で絵を描き始めたのは40歳頃からでした。懸腕直筆で引いた線は力強く、添えられた讃は心に訴えるものがあります。 -

備前割山椒径102mm 高77mm 昭和29年頃山椒の実が割れた形は、桃山時代に生まれた茶懐石道具の形です。北鎌倉の備前窯作品で、信楽土を混ぜてあるため、やや白い器胎です。ヘラで鋭く切り込み、頂点を軽く押さえ、備前土の柔らかさを強調しています。料理の盛り姿を器のすき間から覗かせ、食欲をかき立てるデザインとなっています。

備前割山椒径102mm 高77mm 昭和29年頃山椒の実が割れた形は、桃山時代に生まれた茶懐石道具の形です。北鎌倉の備前窯作品で、信楽土を混ぜてあるため、やや白い器胎です。ヘラで鋭く切り込み、頂点を軽く押さえ、備前土の柔らかさを強調しています。料理の盛り姿を器のすき間から覗かせ、食欲をかき立てるデザインとなっています。 -

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。 -

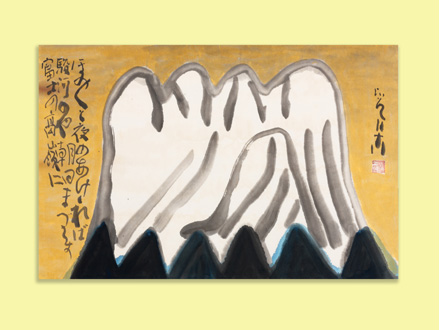

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

富士山は、歌人・書家の清水比庵の代表作。比庵富士ともいえる、横長の画面に堂々とした富士山の山容を描き、これに踊るような書風の歌を添えた作品は、昭和四十年以後の八十七歳頃から登場します。 -

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。 -

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。

古備前種壷水指こびぜんたねつぼみずさし 径162mm 高180mm 桃山時代元来、種壷として使用する目的で制作された壷ですが、蓋を取り付けて水指に見立てたものです。桃山時代では、このように当初の使用目的から離れて、茶道具に「見立てる」ことが流行しました。 -

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。 -

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。 -

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。

絵志野杭文四方臺鉢えしのこうもんよほうだいばち 縦285mm 横285mm 高75mm 昭和29年頃魯山人は、志野を純日本陶器として高く評価しました。得意とした志野の四方鉢に、鉄絵で杭文が施され、そこに高台が取り付けられた希少な作品です。この高台にも三角形の透かしが彫り込んであり、モダンな風情を感じさせます。 -

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。