軸絹本「牡丹図」

北大路魯山人

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 軸絹本「牡丹図」 北大路魯山人

軸絹本「牡丹図」北大路魯山人

- じくけんぽん「ぼたんず」

- 縦447mm 横560mm

- 昭和17年頃

深みのある色彩と濃淡を駆使しながら、牡丹のふんわりとした様と複雑に重なりあう葉を描いています。右にある漢詩は13世紀の中国・南宋で活躍した石田法薫禅師の句を引用したものです。牡丹が一日真っ赤に咲けば、皆その美しさに酔いしれるといった意になっています。

コレクション

-

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。

日本橋區大博馬町参丁目 大丸屋呉服店繁栄圖にほんばしくおおはくばちょうさんちょうめ だいまるやごふくてんはんえいず 縦370mm 横750mm 明治時代こちらの大丸屋の前には電灯や電柱が建てられてあり、行きかう人々は和装と洋装が入り交ざっています。ステッキや帽子、人力車も西洋から伝わった馬車を和風にアレンジした乗り物として、しばしば見られるようになりました。 -

捺字白釉鉢なつじはくゆうばち 口径210mm 高110mm 昭和2年頃京都の陶工・河村蜻山の窯で制作した初期作品です。鉢の器胎は蜻山が制作し、魯山人は得意の篆刻の技法を用いて、鉢の周囲にある文字を捺印しています。まだ自分の窯を持たない時期に制作された、美食倶楽部から星岡茶寮への過渡期の作品です。

捺字白釉鉢なつじはくゆうばち 口径210mm 高110mm 昭和2年頃京都の陶工・河村蜻山の窯で制作した初期作品です。鉢の器胎は蜻山が制作し、魯山人は得意の篆刻の技法を用いて、鉢の周囲にある文字を捺印しています。まだ自分の窯を持たない時期に制作された、美食倶楽部から星岡茶寮への過渡期の作品です。 -

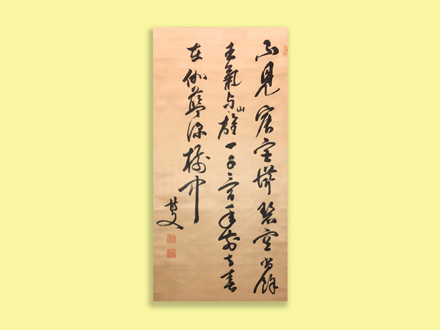

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

軸絹本 漢文じくけんぽん かんぶん 縦1040mm 横510mm 明治時代不見宸宮滞碧空 尚餘王気与山雄 一千三百年前寺

法隆寺から眺めた山々の景色と自身の立場を詠んだ漢詩です。 -

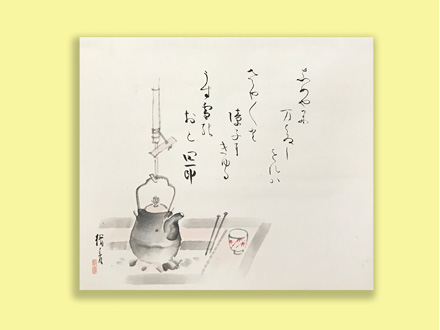

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

谷崎潤一郎による和歌と数ある文学作品の装丁を手掛けた日本画家菅楯彦との合作です。 -

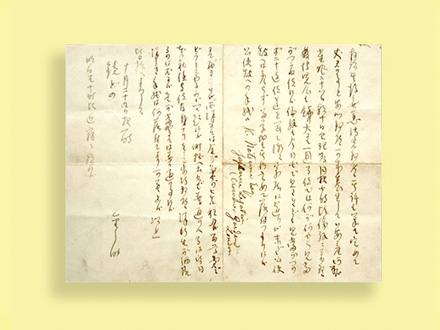

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。 -

備前耳付花入びぜんみみつきはないれ 径115mm 高250mm 昭和20年代端正で上品なフォルムにさりげなく入れたヘラ目と控えめな耳。そして、上から下へと流れるようなグレー色は還元焼成によって表れたものです。耳と下部に出現した抜けが華を添えています。

備前耳付花入びぜんみみつきはないれ 径115mm 高250mm 昭和20年代端正で上品なフォルムにさりげなく入れたヘラ目と控えめな耳。そして、上から下へと流れるようなグレー色は還元焼成によって表れたものです。耳と下部に出現した抜けが華を添えています。 -

織部マナ板皿おりべまないたざら 縦253mm 横485mm 高70mm 昭和28年頃魯山人が創作した造形と知られる長方形の「マナ板皿」。鉄絵の強弱のあるシンプルな線と、織部の緑釉がバランスよく配置された傑作です。その大きな器面をキャンバスのようにして、あえて釉薬をかけず肌を見せ、表面には凹凸をつけたことで自然で素朴な景色が生まれています。

織部マナ板皿おりべまないたざら 縦253mm 横485mm 高70mm 昭和28年頃魯山人が創作した造形と知られる長方形の「マナ板皿」。鉄絵の強弱のあるシンプルな線と、織部の緑釉がバランスよく配置された傑作です。その大きな器面をキャンバスのようにして、あえて釉薬をかけず肌を見せ、表面には凹凸をつけたことで自然で素朴な景色が生まれています。 -

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

鎌倉の材木座にあった別荘へ避暑に出かけていた四女の愛子宛に書かれたはがきです。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。 -

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。 -

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。 -

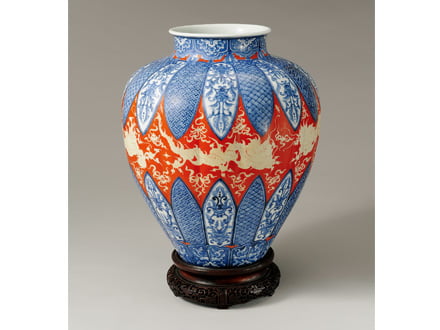

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。 -

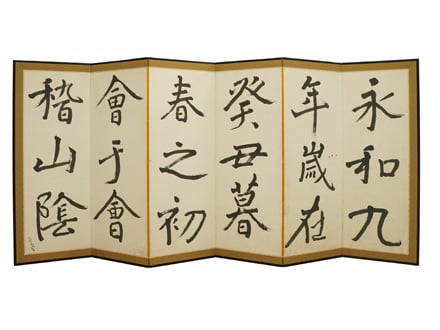

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。 -

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。

貝桶形流水菊花葵紋ボンボニエールかいおけがたりゅうすいきっかあおいもんぼんぼにえーる 縦50mm 横50mm 高60mm 昭和10年北白川宮永久王と祥子妃が大宮御所の晩餐会へ初めて招かれた時の記念品。徳川家から北白川家へ嫁いだ祥子妃にちなみ、菊と葵のモチーフが刻印されています。