倣仁清意雉子香爐

初代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 倣仁清意雉子香爐 初代 宮川香山(真葛香山)

倣仁清意雉子香爐初代 宮川香山(真葛香山)

- ならうにんせいいきじこうろ

- 縦88mm 横277mm 高229mm

- 明治時代

京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

コレクション

-

乾山風椿絵鉢けんざんふうつばきえばち 口径245mm 高115mm 昭和13年頃鉢にぽってりとした筆遣いで椿の花を描きだした、魯山人の代表といわれる作品です。動植物を抽象的な意匠に仕上げる琳派の作風に影響を受けたもので、古い名品をそばにおいて学びながら制作をおこなった、魯山人ならではの技がこの作品には表現されています。

乾山風椿絵鉢けんざんふうつばきえばち 口径245mm 高115mm 昭和13年頃鉢にぽってりとした筆遣いで椿の花を描きだした、魯山人の代表といわれる作品です。動植物を抽象的な意匠に仕上げる琳派の作風に影響を受けたもので、古い名品をそばにおいて学びながら制作をおこなった、魯山人ならではの技がこの作品には表現されています。 -

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。 -

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。 -

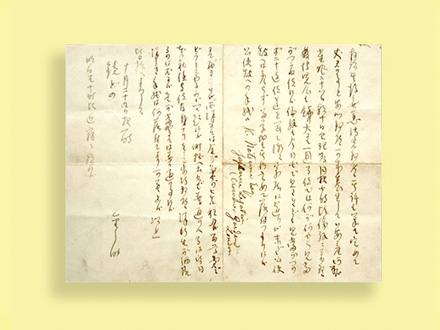

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。

鏡子夫人宛書簡きょうこふじんあてしょかん 明治33年10月30日夏目漱石がイギリス留学へ向かう途中に夫人宛てにしたためたもの。家族の安否を気遣いながら、途中で寄ったパリ万博の感想やロンドンの人々が身に付ける立派な服装のことを書き記しています。 -

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。

備前緋襷大皿びぜんひだすきおおざら 径372mm 高91mm 昭和30年代分厚くどっしりとした大皿の器胎に赤々と燃えるような緋襷。作品同士の付着を防ぐため、藁を敷いて重ね焼きしたものです。鯛の塩焼きやちらし寿司がよく合い、料理を引き立てる備前焼の魅力を感じさせます。 -

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。

御所人形 金太郎ごしょにんぎょう きんたろう 縦460mm 横500mm 高500mm 江戸時代後期御所人形「金太郎」は、13歳で将軍職に就き、21歳で亡くなった悲運の十四代将軍、徳川家茂公の御所有とされています。大型の裸童人形は大変に珍しい形式で、男子を祝う迫力に満ちた作品になっています。 -

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。

水彩「共に咲く喜び」すいさい「ともにさくよろこび」 縦470mm 横375mm 昭和後期「殊に花なぞはある瞬間実に美の極致を発揮すると思う。それをすぎるといくらかだれてくる。瞬間の美しさ、僕はそれを永遠化することに画家の喜びがあると思う。」と遺した実篤。花を愛でる眼差しが伝わってくるような優しいタッチを感じさせます。 -

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。 -

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。 -

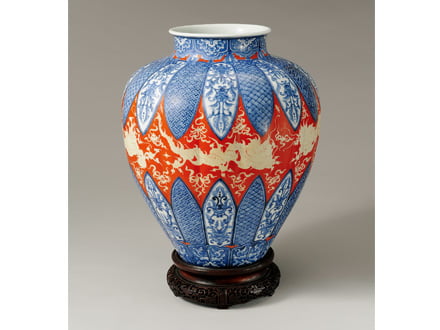

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。 -

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。 -

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。 -

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

軸紙本「三舟の書」じくしほん「さんしゅうのしょ」 縦1370mm 横315mm 江戸時代後期江戸末期の幕臣で名前の語尾に舟がつくことから、「幕末の三舟」として知られる三名の書です。

庭下黄花一酔月 高橋泥舟

煙開蘭葉香風暖 山岡鉄舟

恭己毎従儉清心常保真 勝海舟 -

明治元勲人形めいじげんくんにんぎょう 奥行120mm 幅245mm 高195mm 明治~昭和初期明治天皇と皇后人形に合わせて制作された幕末の志士です。装束に身をまとったその姿には、厳粛な雰囲気を感じさせます。それぞれの顔立ちを細部に渡って似せ、史実の研究に基づいた人形を得意とする大木平蔵の真骨頂が発揮された作品です。

明治元勲人形めいじげんくんにんぎょう 奥行120mm 幅245mm 高195mm 明治~昭和初期明治天皇と皇后人形に合わせて制作された幕末の志士です。装束に身をまとったその姿には、厳粛な雰囲気を感じさせます。それぞれの顔立ちを細部に渡って似せ、史実の研究に基づいた人形を得意とする大木平蔵の真骨頂が発揮された作品です。