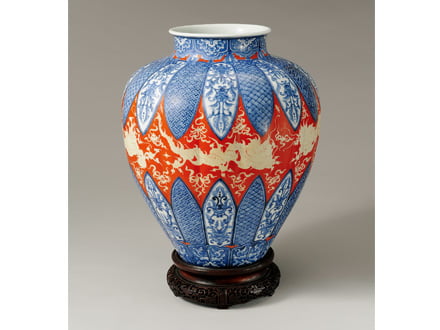

真葛焼赤磁壷式花瓶

初代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 真葛焼赤磁壷式花瓶 初代 宮川香山(真葛香山)

真葛焼赤磁壷式花瓶初代 宮川香山(真葛香山)

- まくずやきせきじつぼしきかびん

- 径300mm 高370mm

- 明治時代

こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

コレクション

-

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。 -

備前瓢型手鉢びぜんひさごがたてばち 縦235mm 横310mm 高120mm 昭和初期桃山時代から伝わる瓢型の古備前に倣った菓子鉢です。器面には還元焼成されたかせ胡麻がグレーに発色し、そこに表れた牡丹餅もいびつで個性を光らせています。側面には、内側とは対照的に瑞々しい胡麻の味わいとなっています。

備前瓢型手鉢びぜんひさごがたてばち 縦235mm 横310mm 高120mm 昭和初期桃山時代から伝わる瓢型の古備前に倣った菓子鉢です。器面には還元焼成されたかせ胡麻がグレーに発色し、そこに表れた牡丹餅もいびつで個性を光らせています。側面には、内側とは対照的に瑞々しい胡麻の味わいとなっています。 -

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。

軸紙本「卯月の頃」じくしほん「うげつのころ」 縦459mm 横521mm 大正時代鶯の姿を目で追う美人。春の訪れを待っていたかのように微笑んでいます。着物に目を転ずれば、淡い紫と黄色のグラデーション。下から覗く赤い長襦袢は、松園が好んで描いた女性の若々しさを表すときに用いた技です。 -

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。 -

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。

真葛窯藤之畫花瓶まくずがまふじのえかびん 径360mm 高478mm 明治〜昭和初期仁清の最高傑作である色絵藤花図茶壷の図案に倣った作品で、花瓶という名称ですが茶壷特有の四つ耳が取り付けてあります。本歌よりも色彩を落ち着かせ、より写実的に葉の緑釉の濃淡を出し、自由に伸びる蔓の曲線にもオリジナル性を表現しています。また縁取りを金彩で行うことで、上品さを醸し出しています。 -

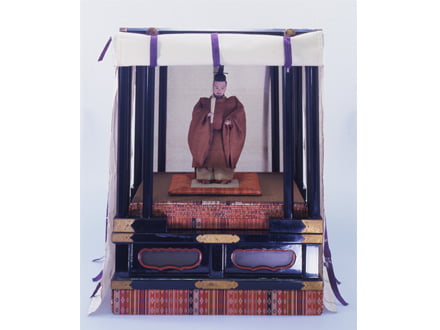

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。 -

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。

備前蛤向附びぜんはまぐりむこうつけ 縦145mm 横176mm 高37mm 昭和初期20代の若さでありながら、細工物で絶頂期を迎えた陶陽は、これに留まらず、独学で桃山備前を復興させ、窯変の味わいを復元させることに成功します。こちらは細工と土味が入り混じっていることから、そうした過渡期の作品だと推測されます。雅な形の蛤に緋色が表れることで、より一層洗練された印象を与えます。 -

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

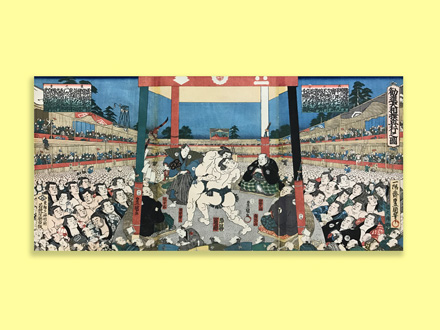

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。

備前広口鶴首花入びぜんひろくちつるくびはないれ 径204mm 高261mm 昭和54年ウド(運道、初戸)最前列上段に置かれて焼成された作品で、とどまり切れなかった自然釉が柳状に流れ下っています。プロポーションの美しい曲線美と、豪快に流れる胡麻だれが強い印象を与えます。 -

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。

九谷風徳利径65mm 高145mm 昭和10年頃数ある徳利の中でも最も端正に仕上げられたものです。丁寧な九谷の絵付けに見られるのは、河骨という植物。沼や沢に自生する多年草で夏に黄色い花を咲かせます。この河骨は古くから家紋にも使用されてきた植物ですが、これをモチーフ化させて、端正な中にも遊び心表現しています。 -

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。 -

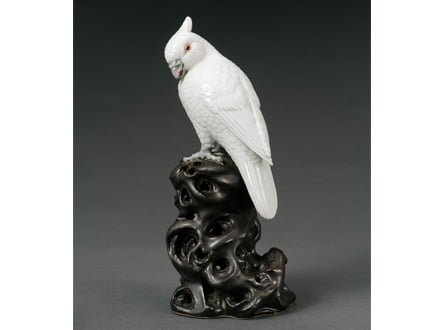

太古石ニ鸚鵡置物たいこいしにおうむおきもの 縦95mm 横115mm 高293mm 明治〜昭和初期こちらに向かって語り掛けようとする鸚鵡。ほんのりと頬を薄紅に染め上げ、開いた口元からは小さな舌が覗きます。一見真っ白な白磁で見えにくくなっていますが、こちらの鸚鵡も細かな羽毛が一筆一筆丁寧に描かれてあります。見えるところにも、見えないところにも手を抜かない、このような神経の行き届いた作風に繊細な人間性が感じられます。

太古石ニ鸚鵡置物たいこいしにおうむおきもの 縦95mm 横115mm 高293mm 明治〜昭和初期こちらに向かって語り掛けようとする鸚鵡。ほんのりと頬を薄紅に染め上げ、開いた口元からは小さな舌が覗きます。一見真っ白な白磁で見えにくくなっていますが、こちらの鸚鵡も細かな羽毛が一筆一筆丁寧に描かれてあります。見えるところにも、見えないところにも手を抜かない、このような神経の行き届いた作風に繊細な人間性が感じられます。 -

.jpg) 真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。

真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。 -

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。

雍正青花意真葛窯菓子器ようせいせいがいまくずがまかしき 径195mm 高80mm 明治時代大正時代に入り、それまでの装飾陶器の人気に陰りを感じた香山は、いちはやく中国陶磁器への転換を果たしました。特に清朝の雍正・乾隆年間の磁器を目標に研究を重ね、「窯業ノ博士」と言われるほど当時の陶磁器界をリードする長老的な役割を果たしています。この作品は磁器へと転換した真葛焼の、雍正期の染付鉢を目指した作品です。