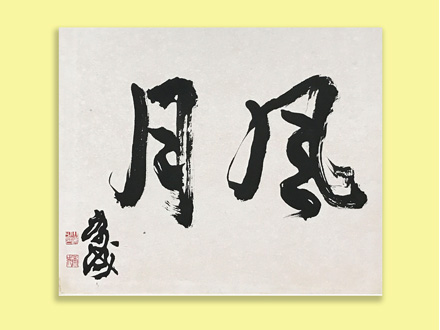

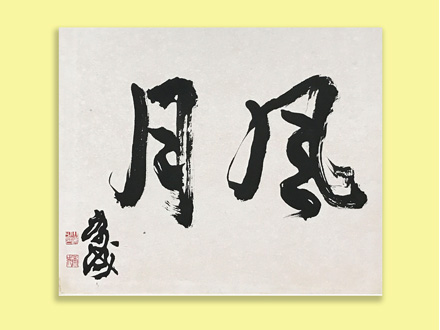

風月

川端康成

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 風月 川端康成

風月川端康成

- ふうげつ

- 縦360mm 横440mm

- 昭和時代

風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

コレクション

-

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。

備前水指びぜんみずさし 径170mm 高180mm 昭和時代陶陽の弟である金重素山は、電気窯により、美しいコントラストの緋襷を焼成することに成功した作家です。またその技法による存在感ある茶陶にも定評があり、この作品のような緋襷の水指などは代表作です。 -

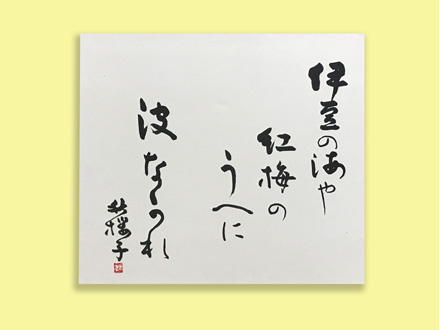

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

秋桜子は高濱虚子に師事し、文芸雑誌「ホトトギス」では新風を吹かせましたが、その後、俳句雑誌「馬酔木」にて言葉豊かな抒情の世界を表現していきました。 -

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。 -

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。

備前牡丹獅子香炉びぜんぼたんじしこうろ 縦88mm 横134mm 高177mm 昭和初期しなやかな獅子の身体には豊かな巻き毛が踊ります。牡丹に目を向けると、花脈と葉脈の一本一本に渡って抜け目のないヘラ使いが見られます。牡丹の上に獅子が乗るという摩訶不思議な構図でありながらも、富んだバランスと精密な彫刻技術に目を見張る作品です。 -

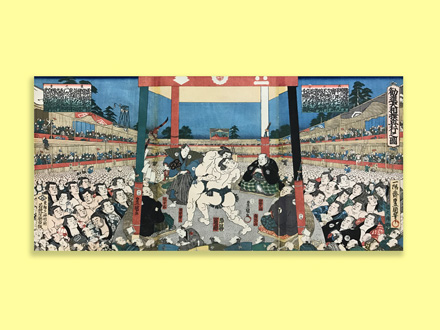

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。 -

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。

三十六佳撰「待女・花見・菊見」さんじゅうろっかせん「まつおんな・はなみ・きくみ」 縦370mm 横750mm 明治24~27年36枚で1セットになった美人画は江戸時代の様々時代の、様々な身分の女性を描いています。当時流行した髪型や着物の柄も見ることができます。吉兆庵美術館コレクションでは36枚全てが揃っています。 -

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。 -

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。

色釉手赤絵付水瓶いろゆうであかえつけすいびょう 縦110mm 横190mm 高165mm 明治時代機能的でシンプルなデザインをいうアールデコは建物や家具、工芸品にも取り入れられるようになりました。アールデコの特徴である連続したパターンや直線的なデザインは現代でも人気があるように、こちらの水瓶もおよそ百年前に制作されたとは思えないほどの洗練されたデザインとなっています。 -

柏葉筥形ボンボニエールかしわばはこがたぼんぼにえーる 縦60mm 横60mm 高27mm 大正4年大正大礼大餐 第2日の記念品。柏は落葉樹ですが、新芽が出るまで枝から枯れた葉が落下しないことから、後継者に恵まれるとも考えられ、一族繁栄としてその縁起が担がれてきました。

柏葉筥形ボンボニエールかしわばはこがたぼんぼにえーる 縦60mm 横60mm 高27mm 大正4年大正大礼大餐 第2日の記念品。柏は落葉樹ですが、新芽が出るまで枝から枯れた葉が落下しないことから、後継者に恵まれるとも考えられ、一族繁栄としてその縁起が担がれてきました。 -

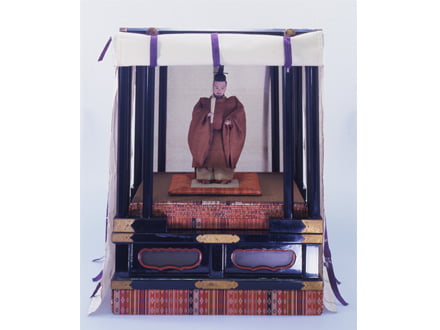

能人形「住吉詣」光源氏のうにんぎょう「すみよしもうで」ひかるげんじ 縦520mm 横810mm 高720mm 江戸時代後期柳営伝来、つまり幕府旧蔵として伝わる人形です。能楽を題材にした「能人形」と言われるものです。御所人形の中でも特に入念な作風を示し、制作された当時から大変珍重された人形です。御所人形の中では最も大型で、そのうえ衣裳は本格的な能衣装を着用しています。葵の葉をデザインとしてあしらわれています。

能人形「住吉詣」光源氏のうにんぎょう「すみよしもうで」ひかるげんじ 縦520mm 横810mm 高720mm 江戸時代後期柳営伝来、つまり幕府旧蔵として伝わる人形です。能楽を題材にした「能人形」と言われるものです。御所人形の中でも特に入念な作風を示し、制作された当時から大変珍重された人形です。御所人形の中では最も大型で、そのうえ衣裳は本格的な能衣装を着用しています。葵の葉をデザインとしてあしらわれています。 -

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。

倣青磁釉意鍾馗置物ならうせいじゆういしょうきおきもの 縦140mm 横220mm 高220mm 大正時代魔除けの神として知られる鍾馗に見開いた目で見据えられると、姿勢を正してしまいそうです。目・鼻・眉の彫刻には厳しい表情と、手の甲や指の表現には貫禄ある男性の特徴が存分に表れています。彫刻家と呼んでも過言ではないほどの、彫刻技術が光る置物です。 -

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。

明治天皇人形めいじてんのうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治の即位大礼もしくは大嘗祭(天皇の即位の後に初めて行われる新嘗祭のこと)における明治天皇の姿を表した人形です。身に付けた衣は、平安時代からの装束である黄櫨染御袍で、天皇のみ着用が許された太陽を表す茶色に染められています。 -

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。