丸型香合型松喰鶴文ボンボニエール

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 丸型香合型松喰鶴文ボンボニエール

丸型香合型松喰鶴文ボンボニエール

- まるがたこうごうがたまつくいつるもんぼんぼにえーる

- 径52mm 高18mm

- 大正8年

皇太子殿下(昭和天皇)成年式午餐の記念品。鶴が松の枝をくわえたモチーフ。西洋で鳩がオリーブの枝をくわえているデザインは復活を表し、この縁起にちなんで日本でも和様化させたものだと伝わっています。

コレクション

-

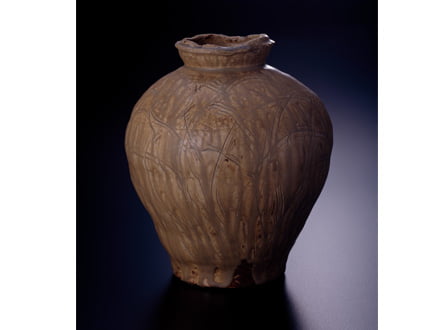

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。

信楽花入径280mm 高330mm 昭和28年頃一般的に壷の成形にはロクロかひも作りが用いられますが、魯山人は、古信楽の壷からとれた石膏型を使って成形していました。また、桃山時代の信楽の花器には、挿した花との調和を考え、あえて口元を壊したものがあったことに倣い、壷の口の部分をヘラで削りおとしてみどころをつくっています。 -

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。 -

吹墨風星岡茶寮文字瓶掛ふきずみふうほしがおかさりょうもじびんかけ 縦210mm 横210mm 高204mm 昭和初期瓶掛とは火鉢のことで、星岡茶寮を訪れた客人のために制作されたものです。食器にとどまらず、食を楽しむ空間すべてを自らの演出で彩りたいという魯山人の想いの感じられる作品です。それぞれ「星岡茶寮」の字体が違っており、そうした変化も見る者の楽しみのひとつです。

吹墨風星岡茶寮文字瓶掛ふきずみふうほしがおかさりょうもじびんかけ 縦210mm 横210mm 高204mm 昭和初期瓶掛とは火鉢のことで、星岡茶寮を訪れた客人のために制作されたものです。食器にとどまらず、食を楽しむ空間すべてを自らの演出で彩りたいという魯山人の想いの感じられる作品です。それぞれ「星岡茶寮」の字体が違っており、そうした変化も見る者の楽しみのひとつです。 -

備前擂座花器びぜんるいざかき 径330mm 高275mm 昭和50年代銅が張り、上部に胡麻が流れた壷は、「壷の雄」という異名を持った雄の作品の中でも代名詞といわれる作品です。厚い器壁に、ずっしりとした重厚感。これに対比させたかのような耳が愛嬌を醸し出しています。韓国国立現代美術館に出品された作品。

備前擂座花器びぜんるいざかき 径330mm 高275mm 昭和50年代銅が張り、上部に胡麻が流れた壷は、「壷の雄」という異名を持った雄の作品の中でも代名詞といわれる作品です。厚い器壁に、ずっしりとした重厚感。これに対比させたかのような耳が愛嬌を醸し出しています。韓国国立現代美術館に出品された作品。 -

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。

踊形容楽屋之図おどるけいようがくやのず 縦370mm 横750mm 江戸後期歌舞伎役者の舞台裏の様子を描いたものです。裃を身に付ける役者やかつらをかぶる役者など、舞台の上では見られない、役者の素顔が楽しめます。 -

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。 -

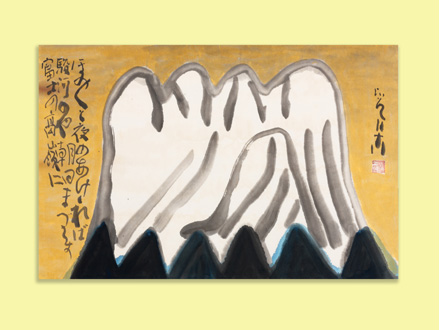

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

水彩「富士山」すいさい「ふじさん」 縦340mm 横510mm 昭和45年「ほのほのと 夜のあけければ駿河のや 朝日まづさす 富士の高嶺に」

富士山は、歌人・書家の清水比庵の代表作。比庵富士ともいえる、横長の画面に堂々とした富士山の山容を描き、これに踊るような書風の歌を添えた作品は、昭和四十年以後の八十七歳頃から登場します。 -

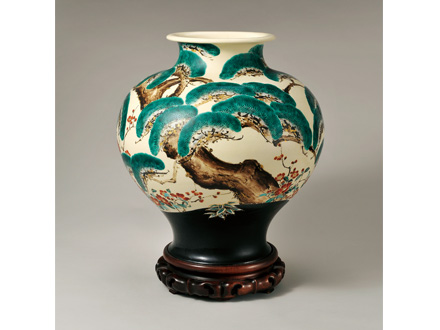

乾山意松竹梅大壷けんざんいしょうちくばいおおつぼ 径420mm 高480mm 明治〜昭和初期尾形乾山の作風をダイナミックな大壷で表現した作品。乾山や光琳などの琳派の絵柄は、対象を抽象的にデフォルメして、ひとつのデザインとするところに特徴があります。これら巨匠たちと同じ京都出身の香山は、琳派のデザインに倣って技を取り込み、その上からさらに自身の工夫を加えて作品に仕上げています。

乾山意松竹梅大壷けんざんいしょうちくばいおおつぼ 径420mm 高480mm 明治〜昭和初期尾形乾山の作風をダイナミックな大壷で表現した作品。乾山や光琳などの琳派の絵柄は、対象を抽象的にデフォルメして、ひとつのデザインとするところに特徴があります。これら巨匠たちと同じ京都出身の香山は、琳派のデザインに倣って技を取り込み、その上からさらに自身の工夫を加えて作品に仕上げています。 -

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。 -

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。 -

御所人形 萬歳ごしょにんぎょう まんざい 才蔵:縦110mm 横190mm 高150mm 太夫:縦150mm 横390mm 高340mm 江戸時代後期萬歳は三河からやってくる太夫と房州の才蔵とがコンビを組み、おもしろおかしい文句を並べて笑いを誘う芸です。三河出身の徳川家によって優遇されたことから、江戸城や大名屋敷の座敷にあがることもできました。そのため太夫は武士のように帯刀し、大紋の着物の着用を許され、頭には烏帽子をかぶり大名と同格の姿をしていました。

御所人形 萬歳ごしょにんぎょう まんざい 才蔵:縦110mm 横190mm 高150mm 太夫:縦150mm 横390mm 高340mm 江戸時代後期萬歳は三河からやってくる太夫と房州の才蔵とがコンビを組み、おもしろおかしい文句を並べて笑いを誘う芸です。三河出身の徳川家によって優遇されたことから、江戸城や大名屋敷の座敷にあがることもできました。そのため太夫は武士のように帯刀し、大紋の着物の着用を許され、頭には烏帽子をかぶり大名と同格の姿をしていました。 -

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

若い頃から西洋美術の紹介をしてきた実篤ですが、自身で絵を描き始めたのは40歳頃からでした。懸腕直筆で引いた線は力強く、添えられた讃は心に訴えるものがあります。 -

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。 -

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

夜桜にしとしとと降る雨の情景と切ない女心を詠っています。 -

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。