備前耳付花入

金重陶陽

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 備前耳付花入 金重陶陽

備前耳付花入金重陶陽

- びぜんみみつきはないれ

- 径115mm 高250mm

- 昭和20年代

端正で上品なフォルムにさりげなく入れたヘラ目と控えめな耳。そして、上から下へと流れるようなグレー色は還元焼成によって表れたものです。耳と下部に出現した抜けが華を添えています。

コレクション

-

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。 -

明治皇后人形めいじこうごうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治皇后だった昭憲皇太后の姿を表した人形。御帳台と呼ばれる皇后の玉座は、塗りで仕立てられ、畳縁にも細やかな文様がみられ厳かな印象を与えます。写真や映像で遺されていない当時の様子を再現した、珍しい人形です。

明治皇后人形めいじこうごうにんぎょう 奥行470mm 幅470mm 高650mm 明治~昭和初期明治皇后だった昭憲皇太后の姿を表した人形。御帳台と呼ばれる皇后の玉座は、塗りで仕立てられ、畳縁にも細やかな文様がみられ厳かな印象を与えます。写真や映像で遺されていない当時の様子を再現した、珍しい人形です。 -

.jpg) 真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。

真葛窯琅玕釉花瓶まくずがまろうかんゆうかびん 径125mm 高364mm 明治時代この色は横浜真葛窯のオリジナルカラーで琅玕という中国の宝玉をイメージして作られた、当時では斬新な色彩です。釉薬の調合は困難でそれを記した資料があったといいます。しかし、昭和20年の横浜大空襲で失われてしまい、現代にその技術は遺されていません。 -

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。 -

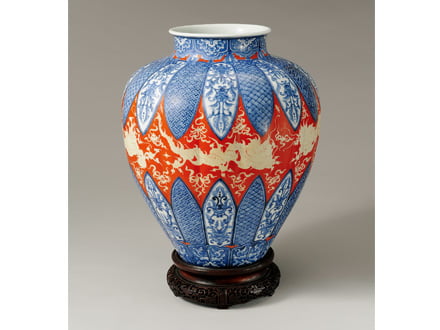

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。

真葛焼赤磁壷式花瓶まくずやきせきじつぼしきかびん 径300mm 高370mm 明治時代こちらの壷は上から内側を覗き込むと、外の白い肌の部分から光を通してしまうほど薄く軽量な作りとなっています。清朝に隆盛を極めた景徳鎮窯では、薄くて軽い磁器が作られ、この特徴を取り入れようと苦心した作品です。花瓶の中央部には龍が彫刻され、細かい毛並みや鱗に繊細な技巧が感じられます。 -

御所人形 夫婦人形ごしょにんぎょう めおとにんぎょう 若君:縦370mm 横290mm 高690mm 姫君:縦580mm 横750mm 高690mm 江戸時代後期江戸徳川家旧蔵の人形。元来大奥で鑑賞するために制作された人形です。上品であどけない表情ですが、豪華な刺繍を施した着物や男性が正装した時に着用する長袴を身に付けています。

御所人形 夫婦人形ごしょにんぎょう めおとにんぎょう 若君:縦370mm 横290mm 高690mm 姫君:縦580mm 横750mm 高690mm 江戸時代後期江戸徳川家旧蔵の人形。元来大奥で鑑賞するために制作された人形です。上品であどけない表情ですが、豪華な刺繍を施した着物や男性が正装した時に着用する長袴を身に付けています。 -

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。 -

色変立田川向付いろがわりたつたがわ むこうつけ 縦185mm 横156mm 高37mm 昭和9年頃尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。

色変立田川向付いろがわりたつたがわ むこうつけ 縦185mm 横156mm 高37mm 昭和9年頃尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。 -

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。

備前耳付水指びぜんみみつきみずさし 径270mm 高194mm 昭和時代ぽってりと上部に厚みを持たせた胴部の両脇には、ふんわりとした耳が取り付けた親しみのわくフォルム。抜け、焦げ、胡麻だれと一つの作品で変化に富んだ景色が見られる贅沢な水指となっています。茶陶の名品を生んだ素山の作品の中でもひときわ強烈な存在感を放つ傑作です。 -

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

軸紙本「夜桜」じくしほん「よざくら」 縦450mm 横410mm 昭和時代「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

夜桜にしとしとと降る雨の情景と切ない女心を詠っています。 -

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。

三十六佳撰「茸狩・ひな遊・旅路」さんじゅうろっかせん「たけがり・ひなあそび・たびじ」 縦370mm 横750mm 明治25~26年浮世絵師の地位向上のため、江戸時代に人気を博した妖艶な姿の美人画ではなく、歴史的事実に基づいた品格のある美人を描いた年方。このような画風は門下の鏑木清方や池田焦園らに引き継がれました。 -

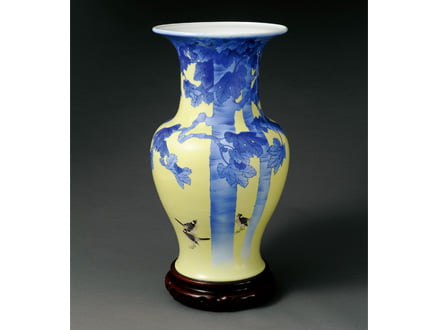

黄釉染付桑に群鳥の図おうゆうそめつけくわにぐんちょうのず 径260mm 高500mm 明治〜昭和初期補色関係にある黄色と青は見事なコントラストの効果を生みます。さまざまな釉薬を使いこなす横浜真葛窯ですが、あえて桑の木を染付の青一色で描くことで気品が漂うデザインとなっています。同時に葉の重なり合いや幹の凹凸を、水彩画を描くように表現された、滑らかなグラデーションも最大の見どころです。

黄釉染付桑に群鳥の図おうゆうそめつけくわにぐんちょうのず 径260mm 高500mm 明治〜昭和初期補色関係にある黄色と青は見事なコントラストの効果を生みます。さまざまな釉薬を使いこなす横浜真葛窯ですが、あえて桑の木を染付の青一色で描くことで気品が漂うデザインとなっています。同時に葉の重なり合いや幹の凹凸を、水彩画を描くように表現された、滑らかなグラデーションも最大の見どころです。 -

吹墨風星岡茶寮文字瓶掛ふきずみふうほしがおかさりょうもじびんかけ 縦210mm 横210mm 高204mm 昭和初期瓶掛とは火鉢のことで、星岡茶寮を訪れた客人のために制作されたものです。食器にとどまらず、食を楽しむ空間すべてを自らの演出で彩りたいという魯山人の想いの感じられる作品です。それぞれ「星岡茶寮」の字体が違っており、そうした変化も見る者の楽しみのひとつです。

吹墨風星岡茶寮文字瓶掛ふきずみふうほしがおかさりょうもじびんかけ 縦210mm 横210mm 高204mm 昭和初期瓶掛とは火鉢のことで、星岡茶寮を訪れた客人のために制作されたものです。食器にとどまらず、食を楽しむ空間すべてを自らの演出で彩りたいという魯山人の想いの感じられる作品です。それぞれ「星岡茶寮」の字体が違っており、そうした変化も見る者の楽しみのひとつです。 -

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。

備前肩衝茶入びぜんかたつきちゃいれ 径63mm 高94mm 昭和時代轆轤の名人と呼ばれた陶秀は、茶入に定評があり、この小品に轆轤目や窯変による景色を生み出して、小さな宇宙を見ることができます。また、フォルムも肩の張った形状で、首から口にかけての折り返しが見事に仕上がっています。 -

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。