軸紙本「夜桜」

伊東深水

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 軸紙本「夜桜」 伊東深水

軸紙本「夜桜」伊東深水

- じくしほん「よざくら」

- 縦450mm 横410mm

- 昭和時代

「さきてまつ身に 散かかる さくらばかりの やるせなや 傘をさしてわたしを一層 ちらしゃんす ぬれそたって つつ じれったい」

夜桜にしとしとと降る雨の情景と切ない女心を詠っています。

コレクション

-

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。

辰砂竹ニ雀マナ板鉢しんしゃたけにすずめまないたばち 縦240mm 横495mm 高57mm 昭和25年頃竹と雀は縁起の良い取り合わせとして知られるモチーフです。強い生命力を表す竹と子宝を象徴する雀ですが、この作品ではこの両者を主体とするのではなく、豊穣を意味する赤く熟した実を点在させて目にも鮮やかな器へと仕上げています。 -

入隅箱型鳥居杉木立文ボンボニエールいりすみはこがたとりいすぎこだちもんぼんぼにえーる 縦58mm 横43mm 高22mm 昭和10年澄宮崇仁親王(三笠宮)殿下成年式内宴の記念品。澄宮崇仁親王のお印である若杉を景色に用いて鳥居を描き、荘厳な雰囲気と絶妙な構図が楽しめる小箱となっています。

入隅箱型鳥居杉木立文ボンボニエールいりすみはこがたとりいすぎこだちもんぼんぼにえーる 縦58mm 横43mm 高22mm 昭和10年澄宮崇仁親王(三笠宮)殿下成年式内宴の記念品。澄宮崇仁親王のお印である若杉を景色に用いて鳥居を描き、荘厳な雰囲気と絶妙な構図が楽しめる小箱となっています。 -

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。

伊賀風透し彫鉢いがふうすかしぼりばち 径210m 高100mm 昭和32年頃透かしの技法は、仁清をはじめ様々な作家が手がけています。魯山人は大胆に抜いているところが特徴で、その手の速さを感じさせます。透かした穴からは風が通り、涼しげな印象を与えます。 -

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。 -

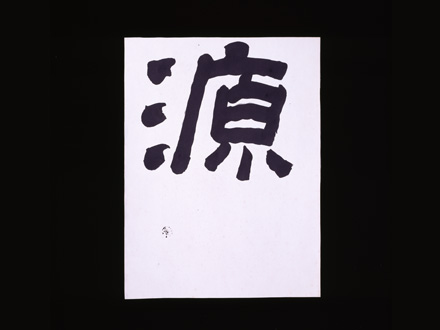

額墨書「源」一字がくぼくしょ「みなもと」いちじ 縦470mm 横350mm 昭和10~30年代吉兆庵美術館の魯山人コレクション第一号作品です。書家魯山人の書にしては、独特な雰囲気がありますが、魯山人は出かけた先で興に乗ると、割り箸を砕いた即席の筆などをふるって作品を遺しました。「源」の字にしては一画多く書かれてありますが、これもご愛嬌なのでしょう。

額墨書「源」一字がくぼくしょ「みなもと」いちじ 縦470mm 横350mm 昭和10~30年代吉兆庵美術館の魯山人コレクション第一号作品です。書家魯山人の書にしては、独特な雰囲気がありますが、魯山人は出かけた先で興に乗ると、割り箸を砕いた即席の筆などをふるって作品を遺しました。「源」の字にしては一画多く書かれてありますが、これもご愛嬌なのでしょう。 -

あふぎ鉢おうぎばち 縦250mm 横280mm 高75mm 昭和10年代魯山人の扇鉢は、桃山時代の本歌に比べて、深めに作られてあります。これは魯山人が好んだ「一器多用」という考えに基づくもので、一つの器をさまざまな方法を通して使用できるようになっています。この鉢も料理を盛るためだけでなく、花器として、さらに盆栽鉢として使用できるようにこのような鉢に高さを持たせた造形に至りました。

あふぎ鉢おうぎばち 縦250mm 横280mm 高75mm 昭和10年代魯山人の扇鉢は、桃山時代の本歌に比べて、深めに作られてあります。これは魯山人が好んだ「一器多用」という考えに基づくもので、一つの器をさまざまな方法を通して使用できるようになっています。この鉢も料理を盛るためだけでなく、花器として、さらに盆栽鉢として使用できるようにこのような鉢に高さを持たせた造形に至りました。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

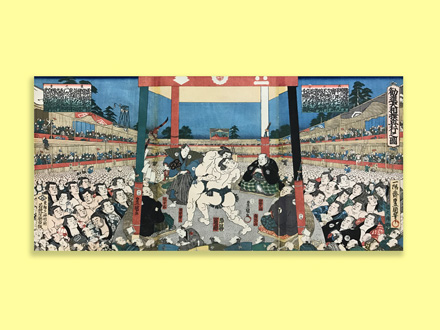

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。

勧進大相撲興行之図かんじんおおずもうこうぎょうのず 縦370mm 横750mm 江戸後期この相撲絵は江戸の両国で行われた勧進相撲の様子を描いたものです。画面中央には第12代横綱・陣幕久五郎と関脇・荒鹿大五郎が相撲を行っている様子が描かれています。 -

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。 -

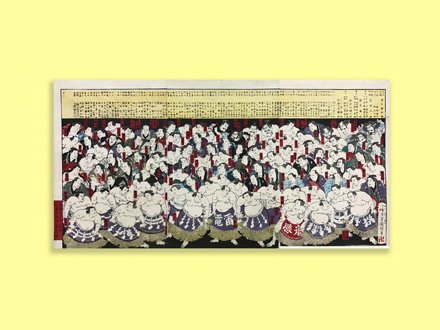

勇力関取鏡ゆうりょくせきとりかがみ 縦370mm 横750mm 江戸後期~明治時代相撲の起源で古事記や日本書紀に登場する野見宿禰と當麻蹶速をはじめ、歴代の横綱や名力士たちが顔を並べています。その中でも史上最強といわれた雷電が中心に立っています。

勇力関取鏡ゆうりょくせきとりかがみ 縦370mm 横750mm 江戸後期~明治時代相撲の起源で古事記や日本書紀に登場する野見宿禰と當麻蹶速をはじめ、歴代の横綱や名力士たちが顔を並べています。その中でも史上最強といわれた雷電が中心に立っています。 -

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。 -

備前手桶花入びぜんておけはないれ 口径285mm 高300mm 昭和33年頃柔らかな備前土を筒形に成形し、そこから一気に左右二本の把手柱を切り出すという、スピード感ある切り口や箆目が豪快な作品です。絵付けを脱し、造形にも優れた技量を持っていたことを裏付ける、最晩年頃の熟達の境地を示す作品です。

備前手桶花入びぜんておけはないれ 口径285mm 高300mm 昭和33年頃柔らかな備前土を筒形に成形し、そこから一気に左右二本の把手柱を切り出すという、スピード感ある切り口や箆目が豪快な作品です。絵付けを脱し、造形にも優れた技量を持っていたことを裏付ける、最晩年頃の熟達の境地を示す作品です。 -

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

若い頃から西洋美術の紹介をしてきた実篤ですが、自身で絵を描き始めたのは40歳頃からでした。懸腕直筆で引いた線は力強く、添えられた讃は心に訴えるものがあります。 -

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。

日月椀にちげつわん 径122mm 高110mm 昭和18年頃漆器に関して、魯山人は滑らかで綺麗過ぎる仕上げを嫌いました。そこで木地全体を薄い和紙で包み、そこに漆を塗り重ねるという一閑張の技法を用いました。和紙による金銀箔の微妙なシワが趣きを表現し、また丈夫で肌合いが良くなることで、用の道具として使用にも耐えうる器となりました。 -

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。

雅楽大太鼓形ボンボニエールががくおおだいこがたぼんぼにえーる 縦44mm 横44mm 高72mm 昭和3年昭和大礼大餐第2日の記念品。雅楽とは音楽と舞が融合された芸術で、皇室の保護のもとで伝承され、宮中の儀式や饗宴の際に演奏されています。器面に陰陽道で龍と対になる鳳凰が施されていることから、月や陰を表したデザインとなっています。