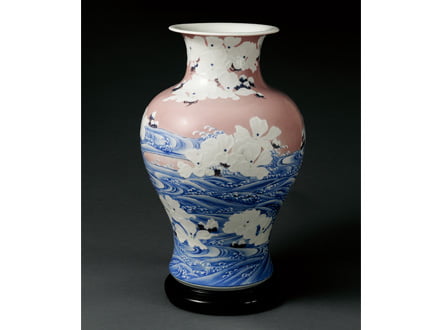

紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶

初代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶 初代 宮川香山(真葛香山)

紫釉盛絵芙蓉ニ波大花瓶初代 宮川香山(真葛香山)

- むらさきゆうもりえふようになみおおかびん

- 径300mm 高443mm

- 大正時代

外国の雰囲気を漂わせながらも、日本らしい波の絵付けが見られる美しい花瓶。同じ焼物の世界で活躍し、帝室技芸員であった伊東陶山による箱書があり、「一生中之傑作」と技術の高さをお墨付きされた作品です。

コレクション

-

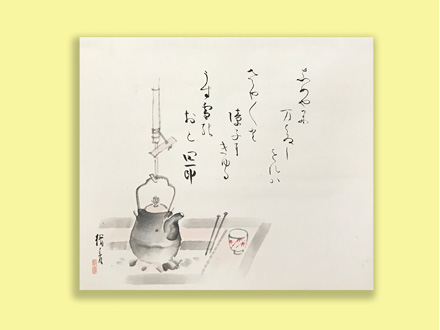

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

水彩「この道より」すいさい「このみちより」 縦450mm 横545mm 昭和48年「この道より我を生かす道なしこの道を歩く」

若い頃から西洋美術の紹介をしてきた実篤ですが、自身で絵を描き始めたのは40歳頃からでした。懸腕直筆で引いた線は力強く、添えられた讃は心に訴えるものがあります。 -

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。 -

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。 -

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

軸紙本「しめやかに」じくしほん「しめやかに」 縦380mm 横440mm 昭和時代「しめやかに まとゐし おれば さやさやと 障子に きゆる うす雪の おと」

谷崎潤一郎による和歌と数ある文学作品の装丁を手掛けた日本画家菅楯彦との合作です。 -

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。

御所人形 武者ごしょにんぎょう むしゃ 縦190mm 横330mm 高580mm 江戸時代後期江戸徳川家の旧蔵品。御所人形の中でも最も朗らかな表情を浮かべる武者人形ですが、腰には刀を二本携帯しています。武者の姿をした御所人形は他に例がありませんが、葵の紋をあしらった武家らしい衣裳を身にまとっています。 -

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。

銀三彩輪花鉢ぎんさんさいりんかばち 口径225mm 高95mm 昭和26~33年頃中東の焼物に見られる銀彩の技法は、魯山人が得意とした独特の技です。焼き上がりの悪い作品であっても、魯山人はそれを廃棄せずに、銀彩を塗って焼きなおすことで新しい味わいをもつ作品に再生させました。見込みに描かれた蟹の絵付けが作品に華をそえています。 -

乾山風椿絵鉢けんざんふうつばきえばち 口径245mm 高115mm 昭和13年頃鉢にぽってりとした筆遣いで椿の花を描きだした、魯山人の代表といわれる作品です。動植物を抽象的な意匠に仕上げる琳派の作風に影響を受けたもので、古い名品をそばにおいて学びながら制作をおこなった、魯山人ならではの技がこの作品には表現されています。

乾山風椿絵鉢けんざんふうつばきえばち 口径245mm 高115mm 昭和13年頃鉢にぽってりとした筆遣いで椿の花を描きだした、魯山人の代表といわれる作品です。動植物を抽象的な意匠に仕上げる琳派の作風に影響を受けたもので、古い名品をそばにおいて学びながら制作をおこなった、魯山人ならではの技がこの作品には表現されています。 -

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。

重箱と杯形ボンボニエールじゅうばことさかずきがたぼんぼにえーる 縦48mm 横48mm 高67mm盃台を引き上げると重箱が表れるという仕掛けになっています。重箱の方には、四面合わせて一つの和歌が詠まれています。 -

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。

立雛たちびな 男雛:縦45mm 横200mm 高480mm 女雛:縦45mm 横85mm 高375mm 明治~昭和初期この立雛は、切れ長の目元とおちょぼ口で、独特の愛らしさをたたえる次郎左衛門雛の顔が用いられています。金箔が多く用いられた豪華な作りとなっています。 -

備前菱口耳付花入びぜんひしくちみみつきはないれ 口径90mm 胴径125mm 高233mm 昭和30年代埴輪のような原始的な雰囲気を持った花器に、焦げ・抜け・桟切が同時に表れた贅沢な景色が楽しめる作品。灰が幾重にも重なり、流れ胡麻となって中心から左に向かって流れる滴も窯変の激しさを物語っています。

備前菱口耳付花入びぜんひしくちみみつきはないれ 口径90mm 胴径125mm 高233mm 昭和30年代埴輪のような原始的な雰囲気を持った花器に、焦げ・抜け・桟切が同時に表れた贅沢な景色が楽しめる作品。灰が幾重にも重なり、流れ胡麻となって中心から左に向かって流れる滴も窯変の激しさを物語っています。 -

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。

色絵福字平向いろえふくじひらむこう 径210mm 高13mm 昭和10年代染付で書かれた福字皿は多く存在しますが、九谷の色彩を五色で書き出された福の字は大変めずらしい作品です。この平向は子染付を意識しながら、食器としてだけでなく、飾り皿としても鑑賞に耐えうる形y表現方法を取ってあり、魯山人の一器多用の思想が感じられます。 -

備前手桶花入びぜんておけはないれ 口径285mm 高300mm 昭和33年頃柔らかな備前土を筒形に成形し、そこから一気に左右二本の把手柱を切り出すという、スピード感ある切り口や箆目が豪快な作品です。絵付けを脱し、造形にも優れた技量を持っていたことを裏付ける、最晩年頃の熟達の境地を示す作品です。

備前手桶花入びぜんておけはないれ 口径285mm 高300mm 昭和33年頃柔らかな備前土を筒形に成形し、そこから一気に左右二本の把手柱を切り出すという、スピード感ある切り口や箆目が豪快な作品です。絵付けを脱し、造形にも優れた技量を持っていたことを裏付ける、最晩年頃の熟達の境地を示す作品です。 -

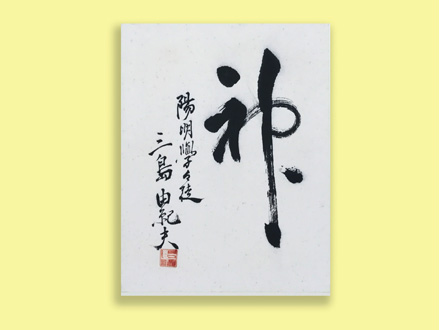

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。 -

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。

元禄人物置品げんろくじんぶつおきしな 人形:縦160mm 横310mm 高240mm 犬:縦40mm 横100mm 高50mm 明治時代犬を仲良く愛でる親子。ここにある「狆(ちん)」という犬種は高貴な人々に飼われ、とくに珍重されていました。元禄時代は江戸時代の中でも文化がもっとも発展した時代で、着物や帯の絵柄も当時の流行を反映させています。女性のたおやかさを表現した気品あふれる逸品となっています。