青華極彩色萬年亀水瓶

二代 宮川香山(真葛香山)

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 青華極彩色萬年亀水瓶 二代 宮川香山(真葛香山)

青華極彩色萬年亀水瓶二代 宮川香山(真葛香山)

- せいかごくさいしきまんねんがめすいびょう

- 縦143mm 横195mm 高150mm

- 明治〜昭和初期

風水において北方を守護する玄武という神獣を思わせる造形。香山の造形力や色彩感覚が前面に押し出された作品です。水瓶として、背中の子亀部分がフタになっており、亀の口より酒や水などが出てくる仕組みになっています。

コレクション

-

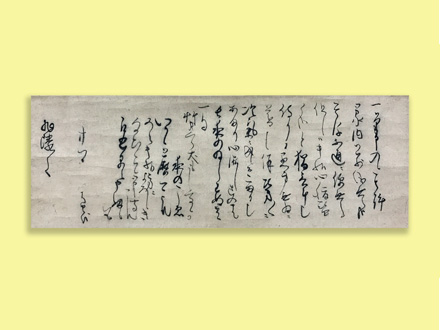

桃隣宛の書簡とうりんあてのしょかん 縦140mm 横400mm 貞享元年(江戸時代前期)松尾芭蕉の弟子である桃隣宛の書簡。松尾芭蕉の紀行文『野ざらし紀行(貞享元年秋の八月から翌年四月の旅を記した俳諧紀行文)』で発表した句が書いてあります。「艸まくら 犬もしくるゝか 夜のこゑ 」『野ざらし紀行』は伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻った旅でした。

桃隣宛の書簡とうりんあてのしょかん 縦140mm 横400mm 貞享元年(江戸時代前期)松尾芭蕉の弟子である桃隣宛の書簡。松尾芭蕉の紀行文『野ざらし紀行(貞享元年秋の八月から翌年四月の旅を記した俳諧紀行文)』で発表した句が書いてあります。「艸まくら 犬もしくるゝか 夜のこゑ 」『野ざらし紀行』は伊賀・大和・吉野・山城・美濃・尾張を廻った旅でした。 -

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。

軸絹本「元禄美人」じくけんぽん「げんろくびじん」 縦1160mm 横410mm 昭和時代元禄時代は、江戸時代の中でも最も文化が発展した時代で、着物の絵柄や髪型も多様化しました。女性の体が持つ曲線美を表現しながた、気品ある演者を描いています。 -

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。

雅楽兜形ボンボニエールががくかぶとがたぼんぼにえーる 縦67mm 横65mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。この日には、雅楽の舞が披露されたことが容易に想像できます。兜の上部を上に引っ張り上げると、空洞がありごく小さな菓子を入れることができます。 -

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。

和船形ボンボニエールわふねがたぼんぼにえーる 縦41mm 横85mm 高75mm帆が張った曲線と船の側面に見られる格子文などの模様が細かに再現されています。帆を引っ張り上げると、中の空洞が覗く仕掛けとなっています。 -

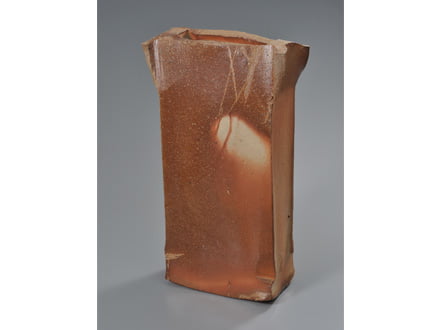

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。

備前角花生びぜんかくはないけ 縦115mm 横210mm 高450mm 平成時代花生というタイトルをつけながら、オブジェとしての存在感も放つ作品。特異な造形感覚で力強く立ち上げた土にさりげない緋襷模様と白い素地が光ります。伝統に造形を求めた淳の渾身一作です。 -

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。

丸型鳳凰文ボンボニエールまるがたほうおうもんぼんぼにえーる 径61mm 高36mm吉祥の兆しに表れるとされる瑞雲と鳳凰の組み合わせです。下部には高台も取り付けられ、格調高い仕上げとなっています。秩父宮家の家紋が見られます。 -

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。

古帖佐意香爐こちょうさいこうろ 縦83mm 横83mm 高115mm 明治時代古帖佐とは、薩摩焼の源流の焼物を指します。初代香山は幼少の頃、体が病弱であったため、絵師・三代目大雅堂(池大雅の弟子)の元へ通わせ絵画を習わせました。岩山の険しさや松の枝振りに文人画の趣きが窺え、香炉でありながら絵画としても楽しめる逸品です。 -

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

四女愛子宛はがきよんじょあいこあてはがき 縦135mm 横90mm 大正元年8月11日あい子さんおにのえは(が)きをかって上げようとおもったら あいにくありませんからがまの御夫婦を御目にかけます。

鎌倉の材木座にあった別荘へ避暑に出かけていた四女の愛子宛に書かれたはがきです。 -

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。

白陶極彩色鳳凰置物はくとうごくさいしきほうおうおきもの 縦130mm 横185mm 高215mm 明治〜昭和初期近年ブームとなった伊藤若冲の「老松白鳳図」に描かれた白鳳をそのまま立体化させたような置物です。羽毛の一本一本に全く狂いがありません。若冲作品を見てのことか、長い尾の先端には若冲特有のハート模様が再現してあります。若冲は平面の超絶技巧として称されていますが、横浜真葛焼はまさに立体の超絶技巧なのです。 -

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。

濡額「無盡蔵」ぬれがく「むじんぞう」 縦340mm 横910mm 高35mm 大正11年頃27歳から2年間、中国と韓国へ渡り古筆の研究をして、篆刻の技術を身に付けた魯山人。30代前半になるとその技はすでに完成されていました。こちらは古印体で刻まれた看板で、「無盡蔵」とは、物が豊富にある様を表す縁起の良い言葉として知られています。 -

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。

地球儀形ボンボニエールちきゅうぎがたぼんぼにえーる 縦55mm 横55mm 高110mm 昭和6年高松宮殿下外遊の記念品。海外にまつわるデザインが見られ、かなり精度の高い世界地図が表面に施されています。地球儀の台座には、喜久子妃殿下のお印である撫子が刻印されています。 -

諫鼓形ボンボニエールかんこがたぼんぼにえーる 縦42mm 横42mm 高95mm諌鼓とは、古代中国で施政について諌言(過失を指摘)しようとする人々に打ち鳴らさせるため、朝廷門外に設けたという太鼓のことです。しかし、善政を行ったので太鼓は鳴ることもなく永年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場という話です。つまり天下泰平の世の中を表しています。

諫鼓形ボンボニエールかんこがたぼんぼにえーる 縦42mm 横42mm 高95mm諌鼓とは、古代中国で施政について諌言(過失を指摘)しようとする人々に打ち鳴らさせるため、朝廷門外に設けたという太鼓のことです。しかし、善政を行ったので太鼓は鳴ることもなく永年の間に苔むし、鶏の格好の遊び場という話です。つまり天下泰平の世の中を表しています。 -

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。

古備前擂鉢こびぜんすりばち 縦280mm 横310mm 高126mm 室町時代後期備前焼800年の歴史の中で、最も多く生産されたのは壺・擂鉢・大甕などに代表される生活雑器です。丈夫で土味・焼け味も好ましい資質に加え、壺・大甕は水・酒・穀物・漬け物などの保存に適し、擂鉢の擂り目はいつまでも消えませんでした。耐火度がやや低い土を、日数をかけてじっくり焼き締めた備前焼擂鉢は、室町時代にはすでにその丈夫さが定評を得て、西日本を中心に全国へ販路を広げていました。 -

武家兜形ボンボニエールぶけかぶとがたぼんぼにえーる 径74mm 高55mm 大正15年スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。

武家兜形ボンボニエールぶけかぶとがたぼんぼにえーる 径74mm 高55mm 大正15年スウェーデン皇太子アドルフ殿下、同妃との午餐の記念品。武将が身に付ける兜の錣には、銀糸を撚った丁寧な仕事を見ることができます。海外からの客人の嗜好に合わせて伝統的なモチーフを選び、日本工芸の高度な技術を海外へ示していったのです。 -

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。

極彩色孔雀香爐ごくさいしきくじゃくこうろ 縦140mm 横170mm 高200mm 明治〜昭和初期孔雀が尾を広げた姿は誠に美しいものです。しかし、その美しさをここまで再現できる陶芸家は他にいないでしょう。立体的で複雑な形状の尾には、千本を超える羽毛を金彩で描き、その一本一本に動きをつけることで羽毛の柔らかさまで表現しています。日頃から動物に触れ、スケッチをすることで、動物たちのしぐさや表情、毛並みが詳細に再現されています。