吹墨風星岡茶寮文字瓶掛

北大路魯山人

- 宗家 源吉兆庵 トップ >

- 吉兆庵美術館 >

- コレクション >

- 吹墨風星岡茶寮文字瓶掛 北大路魯山人

吹墨風星岡茶寮文字瓶掛北大路魯山人

- ふきずみふうほしがおかさりょうもじびんかけ

- 縦210mm 横210mm 高204mm

- 昭和初期

瓶掛とは火鉢のことで、星岡茶寮を訪れた客人のために制作されたものです。食器にとどまらず、食を楽しむ空間すべてを自らの演出で彩りたいという魯山人の想いの感じられる作品です。それぞれ「星岡茶寮」の字体が違っており、そうした変化も見る者の楽しみのひとつです。

コレクション

-

色変立田川向付いろがわりたつたがわ むこうつけ 縦185mm 横156mm 高37mm 昭和9年頃尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。

色変立田川向付いろがわりたつたがわ むこうつけ 縦185mm 横156mm 高37mm 昭和9年頃尾形乾山によって考案された竜田川の意匠を表した作品です。本歌に比べて紅葉の形に鋭く切り込まれた形状や、料理を盛り付けるために大きくされたサイズ、さらに料理が映えるように裏面に足が取り付けられて高さが協調されているなど、魯山人らしい工夫が随所にみられる逸品です。 -

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。

倣仁清意雉子香爐ならうにんせいいきじこうろ 縦88mm 横277mm 高229mm 明治時代京焼の名工・野々村仁清の国宝「色絵雉香炉」を写した焼物。本歌よりも活き活きとした雉の表情、そして、長い尻尾をゆがませることなく焼き上げる技術は現代においても大変に困難を極めることでしょう。尻尾の裏の部分は空洞になっており、焚いた香が出てくる仕組みになっています。 -

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。

六葉花弁形香合型鴛鴦文ボンボニエールろくようかべんがたこうごうがたおしどりもんぼんぼにえーる 縦65mm 横65mm 高21mm 大正5年皇太子殿下(昭和天皇)立太子礼の記念品。正式に皇太子となる立太子礼では、儀式の際に着用する黄丹袍があり、鴛鴦丸に窠形(瓜を輪切りにした形)であるこちらの文様がパターン化させて染めてあります。 -

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。

仁清写狐乃嫁入茶碗にんせいうつしきつねのよめいりちゃわん 径120mm 高72mm 明治時代こちらの茶碗は、器を初代香山、絵付けを日本画の大家・下村観山によるものです。観山による絵付けは、普段茶碗に見られる吉祥文や花鳥風月といった絵柄とはひと味違い、夏の象徴として雨の中を嫁入りする狐を描き、日本画の繊細な筆遣いを楽しむことができます。この茶碗の他にも、季節によって描かれた茶碗が8種コレクションに揃っています。 -

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。

色絵糸巻文角平向付いろえいとまきもん かくひらむこうつけ 縦160mm 横160mm 高40mm 昭和20年代後半昔はどこの家庭にもあった色とりどりの糸巻き。この色糸を何色も巻きつけた風情をそのまま意匠として取り込んだ魯山人らしい逸品です。信楽土をタタラ成形したもので、一本一本の糸の描き方や裏面の仕上げ方などに、魯山人の感性の優しさと鋭さをうかがえます。 -

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。

犬張子形ボンボニエールいぬはりこがたぼんぼにえーる 縦30mm 横54mm 高50mm 昭和9年皇太子殿下(上皇陛下)御誕生祝宴の記念品。犬張子は安産や子供の健やかな成長を願う縁起物です。犬の胴部には、菊の御紋と上皇陛下のお印である「榮」のモチーフが見られます。 -

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。

於里扁木の葉皿おりべこのはざら 縦110mm 横230mm 高28mm 昭和30年頃人類が最初に食べ物を盛ったのは木の葉だったということから、焼物で木の葉の造形を作り出しています。本物の植物を使用せずして、緑葉のみずみずしさと共に料理を提供できる、他の作家には見られない、料理人ならではの発想の元で作られた作品です。 -

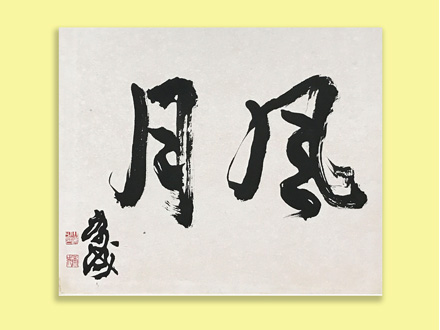

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。

風月ふうげつ 縦360mm 横440mm 昭和時代風月の才に富み、美しく高度な文章を得意とした文豪ならではの揮毫です。 -

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。

御所人形 力丸ごしょにんぎょう りきまる 縦290mm 横390mm 高310mm 江戸時代後期紀州徳川家旧蔵品。半月型の目にキリリとした口物には、聡明な雰囲気が漂います。肩には金の刺繍で縫い付けられた葵の紋と刀にも蒔絵で描かれた葵の紋を見ることができます。 -

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。

極彩色鳳凰舟形花盛器ごくさいしきほうおうふながたはなもりき 縦140mm 横450mm 高170mm 明治〜昭和初期きらびやかな色彩に目を奪われる作品で、西洋を意識したかのようです。鳳凰と龍の組み合わせはエキゾチックな生き物として迎えられたことでしょう。カーブを描いた鳳凰の尾の先端がハート型となっています。 -

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。

備前金ツクロイ四方尺鉢びぜんきんつくろいよほうしゃくばち 縦340mm 横340mm 高51mm 昭和29−33年土と火の自然の成り立ちによって様々な表情をみせる備前焼の特徴がよくでている作品です。斜めにずらした「抜け」が面白く、大きく入ったヒビにも金を繕って景色にしています。キズでさえも趣きに変えてしまうのは、食器として実用の美を追求していた魯山人ならではの発想です。 -

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。

神功皇后人形じんぐうこうごうにんぎょう 奥行250mm 幅300mm 高440mm 明治時代一見武将と見間違えるほど凛々しい姿の女性。三世紀の邪馬台国時代に三韓征伐を行ったと伝えられる神功皇后です。身に付けた武具も本物と遜色のない素材と技術が見られ、京都の一流人形師大木平蔵の技に目を見張るものがあります。 -

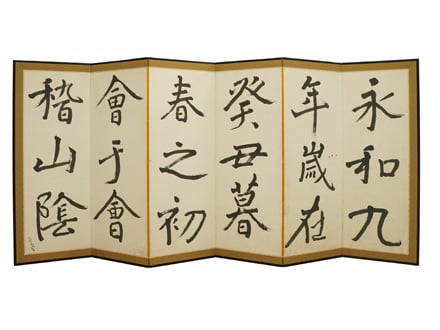

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。

屏風「蘭亭序」びょうぶ「らんていじょ」 縦1750mm 横3900mm 昭和24~30年頃「蘭亭序」とは、中国の書聖として知られる王羲之の最高傑作である漢文のことです。その作品を魯山人が臨書したものです。東晋の永和9年(353年)3月、会稽郊外の蘭亭(紹興県西南)に集まった王羲之、謝安ら四十一人の一流文士が森や竹林の下をまがりくねってゆく流れに盃を浮かべて即興の詩を詠じては飲み楽しんだときの様子を書いています。 -

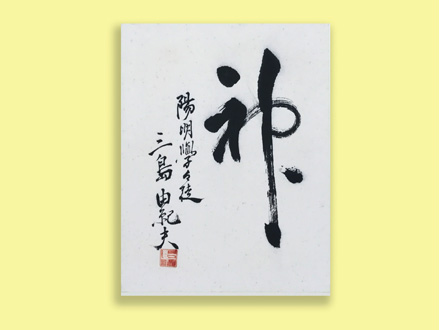

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。

神かみ 縦340mm 横260mm 昭和中期陽明学に傾倒した三島は、陽明学の基本思想である「敬天愛人」を「神」という一文字で表しています。 -

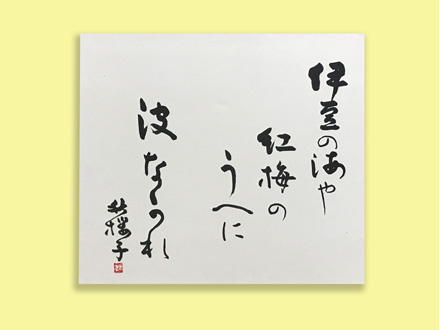

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

伊豆の海やいずのうみや 縦305mm 横345mm 昭和時代「伊豆の海や 紅梅のうへに 波なかれ」

秋桜子は高濱虚子に師事し、文芸雑誌「ホトトギス」では新風を吹かせましたが、その後、俳句雑誌「馬酔木」にて言葉豊かな抒情の世界を表現していきました。